正倉院展の開催前に奈良で実施、年に1度の『開封の儀』とは

参列者が西宝庫内に入っていく様子(10月2日撮影)。このあと、内部で実際の儀式が執りおこなわれる

奈良時代の聖武天皇ゆかりの正倉院宝物を納めている「宮内庁正倉院事務所」(奈良県奈良市)の「西宝庫(にしほうこ)」にて、『開封の儀(かいふうのぎ)』が10月2日に執りおこなわれた。

かつては、校倉造(あぜくらづくり)で知られる正倉院正倉(国宝)に納められていた宝物だが、現在は昭和37年(1962)に造られた鉄骨鉄筋コンクリートの西宝庫に納められ、かつてと同様、天皇による勅封(ちょくふう)により管理されている。

年に1度の『開封の儀』で、天皇の勅使(ちょくし)が立ち会いのもと、宝庫の封が解かれ、『閉封の儀(へいふうのぎ)』(11月27日)までの間、宝物の点検や防虫剤の交換、調査などがおこなわれる。

午前10時すぎ、宮内庁正倉院事務所の西川明彦所長が先導し、勅使の枝慶(えだけい)侍従、東大寺の狭川普文別当、奈良国立博物館の松本伸之館長ら14名が宝庫前に到着。お手水の後に宝庫の扉が開かれ、なかに入った。

実際の儀式は、宝庫内でおこなわれる。宝庫内の北倉・中倉・南倉各扉(6つの部屋)に付けられた勅封の巻かれた麻縄をはさみで切り、鍵(海老錠/えびじょう)を解く。

点検される宝物の一部(約60件)は、毎秋、奈良国立博物館で開催される『正倉院展』で観ることが可能。今年は、下地に朱が使われた古代ペルシアに起源をもつ『紫檀槽琵琶 (したんのそうのびわ)』や漢方薬として用いられた象の歯の化石『五色龍歯(ごしきりゅうし)』などの薬物・武器・武具がまとまって出陳される。

『正倉院展』の期間は、10月24日~11月9日(会期中無休)。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日券はなく「前売日時指定券」の予約・発券が必要となる。

取材・写真/いずみゆか

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

【大阪・関西万博2025】最新情報まとめ!地元編集部が取材してわかった、人気グルメから穴場スポットまで

NEW 24時間前 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫

NEW 2025.7.4 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版

NEW 2025.7.3 12:00 -

まさに旬!大阪難波のホテルで白桃アフタヌーンティー[PR]

2025.7.1 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年下半期の運勢は?

2025.7.1 00:00 -

大阪のおすすめビアガーデン2025年最新版

2025.6.30 11:00 -

神戸のおすすめビアガーデン2025年最新版

2025.6.30 11:00 -

「街ナカ」ホテルスタッフ、OMOレンジャーを直撃![PR]

2025.6.28 10:00 -

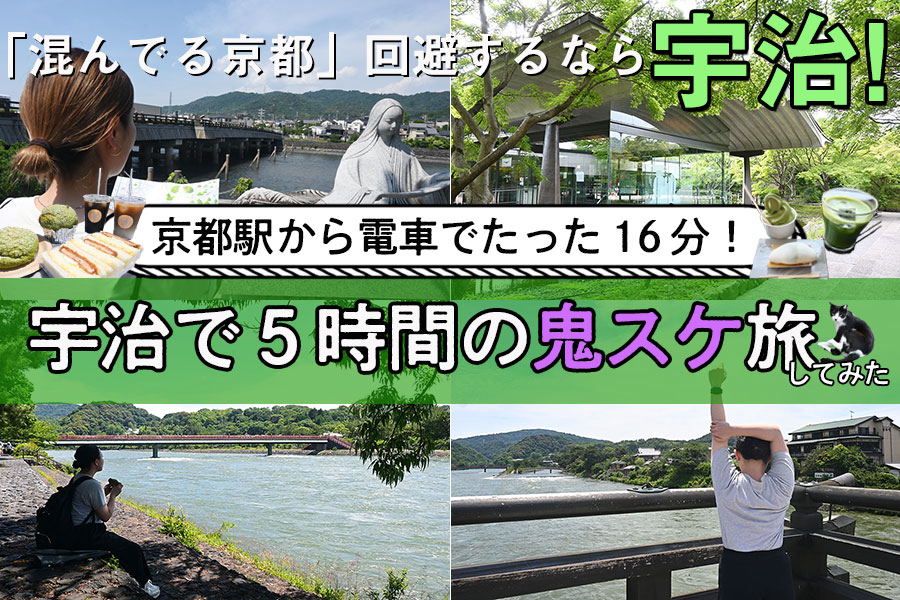

京都駅から約16分で行ける!宇治で5時間鬼スケ旅[PR]

2025.6.27 07:00 -

大阪土産で会話も弾む!ガンダム、限定味…駅近の最新菓子[PR]

2025.6.20 07:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】

2025.6.19 12:00 -

万博から30分…大阪の駅近ホテル、快適すぎた[PR]

2025.6.12 07:00 -

京都・川床おすすめランチ&ディナー、鴨川・貴船・高雄エリア別【2025年】

2025.6.11 15:00 -

奈良のおすすめビアガーデン2025年最新版

2025.6.6 16:30 -

京都・滋賀のおすすめビアガーデン2025年最新版

2025.6.5 11:00 -

神戸のホテルで贅沢に、アフタヌーンティー2025年最新版

2025.6.4 11:00 -

京都のホテルで楽しむ、アフタヌーンティー2025年最新版

2025.6.3 12:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.4.10 11:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版

2025.4.2 19:30 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】

2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.3.31 16:45

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本