【京都・老舗の継承】21代目「継続と拡大なら、継続を選ぶ」息子に繋ぐ思いとは

「平八茶屋」代表取締役社長・園部晋吾さん(2025年10月撮影)

福井・小浜と京都を結ぶ若狭街道沿い、修学院離宮の近くに、人々が一服する茶屋として安土桃山時代に創業した「平八茶屋」(京都市左京区)は、現在は宿泊も可能な料亭として営業しています。

600坪の敷地には、高野川や庭園を望む数寄屋造りの建物が複数あり、歴史が感じられるしっとりとした雰囲気。古来から伝わる和風サウナのような「かま風呂」も設えてあります。老舗料亭を引き継いだ21代目・園部晋吾さんにお話を聞きました。

平八茶屋は、時代とともに変化してきました。創業時は街道で旅人を迎えていた茶店でしたが、明治に鉄道が通り、街道が廃れてきたことから、琵琶湖や高野川・鴨川の新鮮な魚を使った川魚料理専門店に転換します。

ところが時代とともに、今度は川魚が敬遠されるようになりました。また、海が遠い京都でも冷蔵や流通が整い、新鮮な海の魚が手に入るようになったことから、20代目の園部さんの父が、日本海で獲れるぐじ(甘鯛)を使った料理を「若狭懐石」として提供するようになります。かつて店の主力だった川魚料理は、今はわずかな人が懐かしんで注文しているそうです。

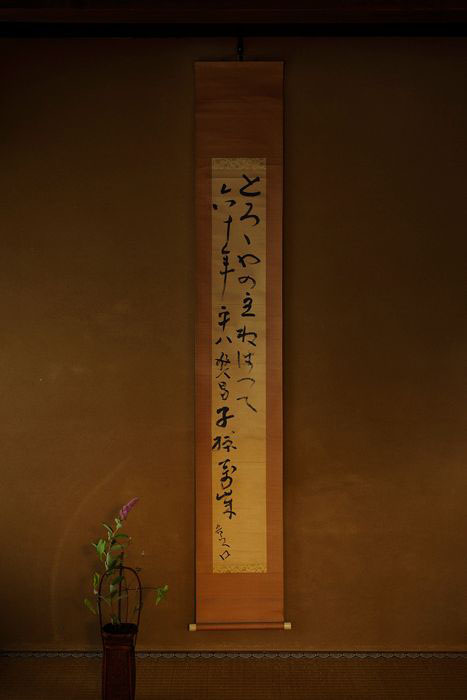

ほかに、茶店だった頃に旅人の小腹を満たしていた「麦飯とろろ汁」が、今も名物料理になっています。粘りが強くきめ細かい丹波産のつくね芋に、一番出汁を練り込むようにして丁寧にのばしたもので、麦ごはんにかけていただきます。

また、昔は旅人が食事をしたあと、畳にゴロンと横になって休憩しているような状態でしたが、1970年に届を出して本格的に宿泊業務を始めました。現在は1日限定2組の宿泊を受け入れており、食事から宿泊、結婚式などに対応するため、一日中、さまざまな仕事をこなしています。

■伝統的な「かま風呂」も体験できる希少なお宿

食事の前後や宿泊時に利用できる「かま風呂」も、平八茶屋ならではのものです。かま風呂は、壬申の乱のときに、大海人皇子(おおあまのおうじ)が背中に傷を負ったため、八瀬(洛北地域)の村人が土の室を作って温めて癒したことが発端とのこと。現在は実際にかま風呂が利用できる施設は少なくなっており、貴重な体験として喜ばれています。

園部さんが社長になったのは、15年前の40歳のとき。まだ襲名はしていません。現在、父である会長の園部平八さんが、20代目として創業者平八の名前を襲名しています。

園部さんは、大学を卒業してから3年間、大阪の老舗料亭「花外楼」で修業しました。「なかなか厳しいところでしたが、修業に行ってとても良かった。人につかわれることや、先輩から指導されることがどういうことなのかわかりましたし、今までわからなかったうちの店のいいところや悪いところがはっきりわかるようになりました」と話します。

平八茶屋では京都高島屋で惣菜やおせちなどの販売をしており、午前中で売り切れるほど人気ですが、店舗の展開は考えていないと言います。「私自身、自分の目の届くところで物事をやらないとできないと思います。継続と拡大のどちらを取るかと言われたら、私は継続を選びます。料理人が経営をしているだけで、真の経営者ではないので」と、園部さんなりの揺るがない基準がここにも。

父に、家業を継げと言われたことはなかったそう。代々そうであったように、園部さんはお店の敷地内で育ちました。

「父母から言われなくても、小さい頃から、周りの人たちに、『あんたしっかりここをやらなあかんで』とか『若旦那』って呼ばれていると、自分は若旦那なのかな?って思うわけです(笑)。ある意味洗脳ですね。反発する気持ちが湧くこともありましたが、最終的に自分が継ぐのが、自分にも周りにもしっくりいく形なのかなと思いました。店にも愛着がありますし。息子もここで生活したので洗脳されたのか、今のところ継ぐと言ってくれていますので、ありがたいと思っています」

現在24歳、後継ぎとして次期社長を期待される息子さんは、今は別の料理店で修業中です。「うちとは違ったものを学んでくるのではないかと思って楽しみにしています」と、園部さん。

修業先で新しいことを吸収して、お店が変わってしまう心配はないのか聞いてみると、「うちは当代が店の味やスタイルを決めていくので、変わっていくのはOKです。私も父を全否定するのではなく、父のやってきたもので納得いくものは残しつつ、納得いかないものは変えていきました。とろろの味やだしの味も変えました。ですが不思議なもので、私は変えているつもりですが、お客様は『ここは変わらへんなって』って言ってくださる。そういうものなのかな…と」と穏やかに話します。

「息子は、あと2〜3年で修業先から帰ってくる予定です。そのあとは、息子が40歳になるまでには店を引き継ぎたいと考えています。それまでに建物の古くなった部分などを修繕して、なるべく息子がそういう心配をしないでもいい状態で引き渡したい」と園部さん。実際に入口に建つ築400年以上の「騎牛門」や「かま風呂」の修繕をすでに完了させています。

そして、「息子にもできたら敷地内に住んでほしい。それはできたら孫が将来この店をやりたいと思ってもらうためでもあります。住んでいると、店に対する愛着もわいてくるので」と、老舗料亭の未来への想いを明かしました。

取材・文・写真/太田浩子

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 1時間前 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 11時間前 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 2026.1.19 11:30 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.19 11:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 10:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

関西人に調査! ○○は許せる? 許せない?[PR]

2025.11.20 11:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ

2025.10.13 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.8.22 17:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本