秋は京都の「国宝」に会いに行こう!夜間拝観も開始する穴場を紹介[PR]

天井の高い「大雄寶殿」での法要はかなり迫力がありそう

「オーバーツーリズム」が社会問題化するほど、海外からのインバウンド客を中心に、にぎわいをみせる京都。そんな京都府の南部に位置する宇治市の、とある「国宝」が、常に「空いている」という。このご時世にそんな「穴場」が京都に本当に存在するのだろうか…?

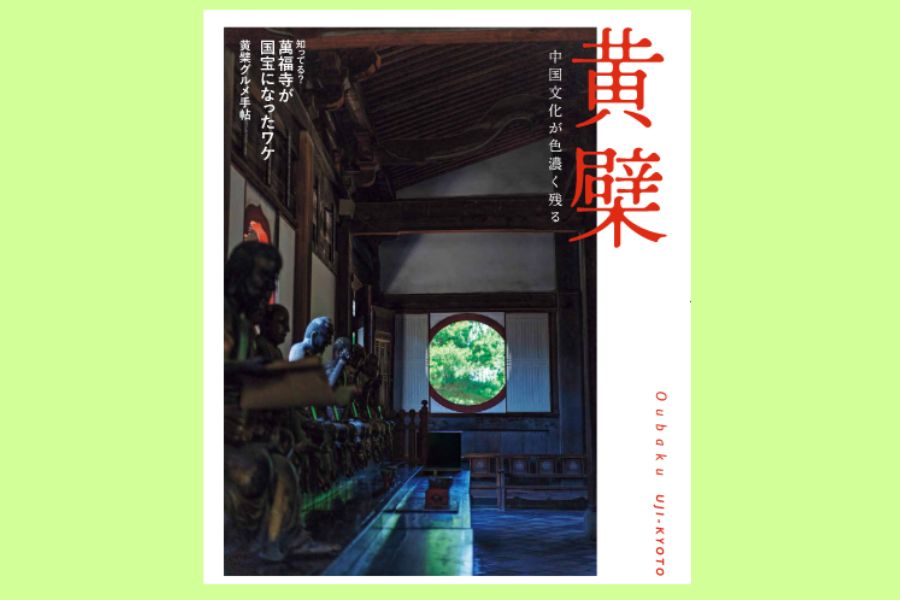

京都府宇治市は、お茶の産地として知られ、世界遺産の平等院、宇治上神社などの見どころも多い。そんな宇治の中心地「宇治駅」周辺は観光客で賑わっているが、1駅隣の「黄檗駅」から徒歩5分ほどの『萬福寺』は「空いてる国宝萬福寺」だと、Xアカウント「【準公式】国宝 黄檗山萬福寺𝕏まんぷくじ」(@manpukuji_X)が叫び続けている。

このアカウントのフォロワーは現在1.4万人(2025年9月現在)。ネット民には人気があるように見受けられるが、本当に現地に人はいないのか。実際に萬福寺を訪れ、まずは、このアカウントの「Xの中の人」に話を聞いた。

萬福寺は、1661年に中国僧「隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師」によって開創された禅宗「黄檗宗」の寺院。隠元禅師は禅宗を伝えたほかに、「インゲン豆」「スイカ」「れんこん」などの食べ物や多くの文化を日本にもたらしたと言われている。

萬福寺の建造物は、もともと主要建物23棟と回廊などが国の重要文化財に指定されているが、2024年12月に法堂・大雄寶殿・天王殿の3棟が国宝指定された。いくら「空いている」といっても「国宝」がブームになっている中で、さすがに変化があったのでは?

しかし「国宝になって変わったことって何もないです。爆発的に参拝者が増えるとか、そんな日が来て欲しいですね」と、Xの投稿と同じテンションで話す中の人。「晴れても空いてる萬福寺ですみません」「お盆も空いてる萬福寺…」など、数々の自虐ポストはこの人が発信していたのか、なるほど…。

「『準公式』は、最初はXの公式マークが取れへんときがあって、始まったのですが、『ガラガラで』とか、『京都のオーバーツーリズムってなんや』みたいなことも自由に発信しやすいので、『準公式』のままでやらせてもらってます。僕がこの寺に来たときは、Xは何も運用していない状況で、フォロワーも170人くらいでした」と言い、その後、フォロワーを2桁増させるとは、かなりのやり手ではないか。

「コロナ禍で外出ができない時に、お寺に来なくてもご自宅でできる写経を無料配布したり、境内がガラガラなのを残そうと思って、総門から動画を撮って『何人いたでしょう?』みたいなこともしました。1年くらいは毎日住職にお話ししてもらって、その内容を書いてもらった短冊をDMで連絡くれた人にプレゼントするというのもしました。最初の連絡は10人くらいだったのがどんどん増えて、50人くらいの方が申し込みしてくれていました」と言う。

コロナ禍が明けてからは、実際にこちらに足を運んで、写経をもってきてくれた人や、「やっと来れました、本当に空いてるんですね!」と「実際に萬福寺が空いているかどうか見に来た」人も結構いるそう。「やっていることは、お寺らしくはないかもしれない。でも、京都宇治の萬福寺へとにかく一度、来ていただきたいという運営方針でやってきて、この活動も間違いではないかなと思っています」と語る。

実際に、中の人が発信する「#空いてる国宝萬福寺」のポストを見ている人たちからは、「逆に黄檗は空いてるぐらいが好きです(?)」「なぜ混まないんだ」「心静かに瞑想できるな」「本当に空いていました。国宝なのに、国宝なのに」などと、笑いと慰めのような多数のコメントが寄せられている。

ちなみに、実際に取材した9月の平日は・・・やっぱり空いていた。一般の参拝客とすれ違う、ということもほとんどない。ただ、萬福寺の敷地は4万坪(甲子園約9個分)もあり、イベント開催時など、2000人くらいが一挙に境内を訪れても、混雑しているという風には見えないそう。空いているように見えただけ、だったのかもしれない。

◆ 実はすごい萬福寺…どんなところか調査を開始!

続いて、黄檗宗大本山萬福寺・主事の岡崎さんに、萬福寺の境内の主な見どころを案内してもらうことに。空いているとはいえ「さすが国宝!」となる、意外な「実は…」が敷地内に盛りだくさんだった。

◆ 実は…あの「木魚」はここから始まった!?

最初に紹介してもらったのは、お寺のイメージ画像にもよく登場する大きな魚の形をした木製の「開梆(かいぱん)」。

開梆は、食事や法要の時刻を知らせるために叩きます。なぜ魚の形をしているかというと、魚は夜も目を開けたままということから、寝る間を惜しんで修行に励みなさい、という戒めの意味があるそう。

口に咥えているのは、吐き出そうとしている煩悩の塊。現在、日本の仏教で広く使われる仏具の「木魚」は、この開梆から広まったとされている。これがなければ、あの「ポクポク」という木魚の音を聞くことはなかったのかも…

◆ 実は…この布袋さんが、弥勒菩薩の化身!?

萬福寺は、三門をくぐったあとに、天王殿があり、その先に本堂(大雄寶殿)、法堂が。天王殿は通常日本の寺院にはなく、中国寺院の証とも言える建物だ。

天王殿には、福々しい「ほていさん」とキリリとした「韋駄天」さんが祀られている。この「ほていさん」、日本では「七福人」のひとりとして知られているが、中国ではは弥勒菩薩の化身として、信仰されているそう。

◆ 実は…国立博物館の展示で人気になった「羅漢」を間近にみれる

本堂(大雄寶殿)は、中国から運ばれたチーク材が使用されていて立派。中央にはご本尊の釈迦牟尼佛が安置され、両側に十八羅漢像が並ぶ。

なかでも注目は、国立博物館の展示に貸し出されることも多々あるという、開いた腹の中にお釈迦さまの顔がある「羅睺羅尊者(らごらそんじゃ)」のインパクトがすごい。過去には、展覧会などでグッズ化されたこともあるという、かなりの人気者に、ガラス越しではなく、すぐ近くで会えてしまう。

最初みたときには、意味が理解できなかった三門にあった顔出しパネルの正体はこれ。さらに、総門横にはおつりの場所が腹になっている自動販売機もあって、こういうところにも楽しいSNS投稿が生まれるおおらかさを感じさせる。

◆ 実は…「大雄寶殿」での法要もすごい!国立劇場に出演経験が

黄檗宗には、「梵唄(ぼんばい)」と呼ばれる、中国語の歌のようなお経がある。(他の宗派では「声明」と呼ばれる)鐘や太鼓など複数の楽器を鳴らしながら、音楽のように四拍子で賑やかにおこなうもので、この本堂で行われる法要で、僧侶たちが唱える。

なおこの「梵唄」は、過去に「国立劇場」で上演されたこともあるほど、文化芸術としても世の中に認められている。一般的な禅宗のイメージとは少し異なる、音楽のような念仏。これはいつか聞いてみたいものだ。

◆ 実は…「国宝」指定の背景は、中国と日本のあわさった稀有な建築にある!?

萬福寺の建造物は、日本の一般的な寺院と異なる独特な中国明朝様式が取り入れられた伽藍配置になっている。なかでも、以前の瓦から、創建当時の「こけら葺き」を再現した屋根をもつ、法堂は必見。法堂正面の勾欄は、「卍くずし」の文様になっているのも面白い。

境内には、2つの井戸から菱形の石が並ぶ参道が続くが、こちらは龍の背の鱗を表していて、本堂や法堂、開山堂には、龍の腹をイメージした蛇腹天井が。

隠元禅師が祀られている開山堂の前の波打っているように見える石畳は、隠元禅師が渡って来た海を表しているそう。

ほかにも、建物の柱が土の中の基礎ではなく、石の上に載っているのも中国の明時代末期頃の様式の特色なんだとか。ここにすべてを書けないくらい、興味深い見どころがたくさんある。

◆ 「からあげ」の源流?「普茶料理」を食べてみた

広い境内をじっくりめぐると、さすがにお腹が空いてくるかも。萬福寺では隠元禅師が伝えた中国の本格的な精進料理「普茶料理(ふちゃりょうり)」をいただく貴重な体験ができる。

料理長の秦さんは、「テーブルと椅子を使い身分に関係なくみんなで食事をすることや、油を使う調理法など、普茶料理は日本の食文化に大きな影響を与えました。鶏肉を揚げた唐揚げも、普茶料理の食材を素揚げにした唐揚げ(とうあげ)が由来と言われています」と、300年以上の伝統ある普茶料理について、教えてくれた。

代表的な献立には、ゴマ豆腐の元祖「麻腐(マフ)」、下味をつけた野菜や梅干しを揚げた「油茲(ユジ)」、肉や魚を使わない代わりに、山芋をかまぼこに見立てるなどの「もどき」があり、「これは何かな?」と楽しみながらいただけるヘルシーなメニューが並ぶ。

萬福寺でいただける普茶料理にはさまざまなプランがあり、二人から注文可能なコース料理だけでなく、境内案内がセットになっているものも。また、一人で訪れても、気軽に普茶料理の代表的な献立をいただける「普茶弁当」(3300円)も用意されているので、萬福寺を訪れた際には、ぜひ味わいたい。(普茶料理はすべて、3日前までの予約が必要)。

また、普茶料理をいただいた人限定で、お釈迦様にみんなのご飯を集める仕事を任されていた「ご馳走様」由縁の韋駄天さんの写真が付いた、特別な「普茶料理限定御朱印」をいただくことができる(1500円)。

◇

◆ 開かれたお寺へ…料理教室やマルシェ開催。秋にはライトアップ&夜間拝観も

Xアカウント運営以外にも、参拝者を増やす取り組みを積極的におこなう、盛りだくさんな萬福寺。パンやキッチンカーの出店、ステージやガイドツアー、精進料理教室などの体験ができる2日間のイベントも毎年催している。また、秋には、夜の国宝・重要文化財を、光のアートインスタレーションと併せて拝観できる「夜間特別拝観」も開催される。

今回の光のアートインスタレーションは、山中コ〜ジ氏(GENETO Architect’s / 大阪成蹊大学 准教授)とFrank Vetter氏(DAY & LIGHT ディレクター / 照明デザイナー)を中心としたチームが担当する。

「夜間特別拝観」の日時は、2025年11月8日~2026年2月8日までの毎週金・土・日曜日に開催。時間は17時~21時(2025年12月5日、12月6日、12月7日、2026年1月2日、1月3日、1月4日は休館)特別拝観の料金は、大人 1,000円、中高生:500円、小学生以下:無料。

また期間中には、萬福寺で人気の普茶料理に、黄綬褒章受賞の料理人・清本健次氏(近江懐石「清元」)による「現代普茶料理」を加えた特製弁当を用意。こちらは事前予約制となるので、「【準公式】国宝 黄檗山萬福寺𝕏まんぷくじ」(@manpukuji_X)や、公式サイトで詳細の確認を。

じっくり巡ってみると、ありがたさとユニークさが混在し、見どころ盛りだくさんなのに「やっぱり空いている萬福寺」。日常生活に疲れたら、自分だけの時間を過ごせるこの場所を、訪れてみては?

そんな「萬福寺」のある黄檗エリアを紹介する観光パンフレットが完成。萬福寺の紹介はもちろん、一緒に訪れたいカフェやグルメ情報が、盛りだくさん。9月18日発売の『京都本』(京阪神エルマガジン社)内に掲載され、10月からは宇治市内の観光案内所等で、配布中。ぜひ宇治観光のお供に、ゲットしてみてください。

取材・文/太田浩子 写真/Ayami

提供/宇治市観光振興課

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.27 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.26 13:00 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2026.1.23 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.21 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.20 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

2026.1.19 11:30 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ

2025.10.13 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.8.22 17:00 -

大阪ビアガーデン2025年版、編集部取材のおすすめポイントも

2025.8.22 12:00 -

関西のおすすめ音楽フェス・2025年最新版

2025.7.9 09:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】

2025.6.19 12:00 -

京都・川床おすすめランチ&ディナー、鴨川・貴船・高雄エリア別【2025年】

2025.6.11 15:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本