なぜこんなに「宇治抹茶」が世界的に人気? 関西人こそ、今飲むべきな理由[PR]

なぜこんなに「宇治抹茶」が人気なのか…海外観光客に1番の魅力を聞いてみた!

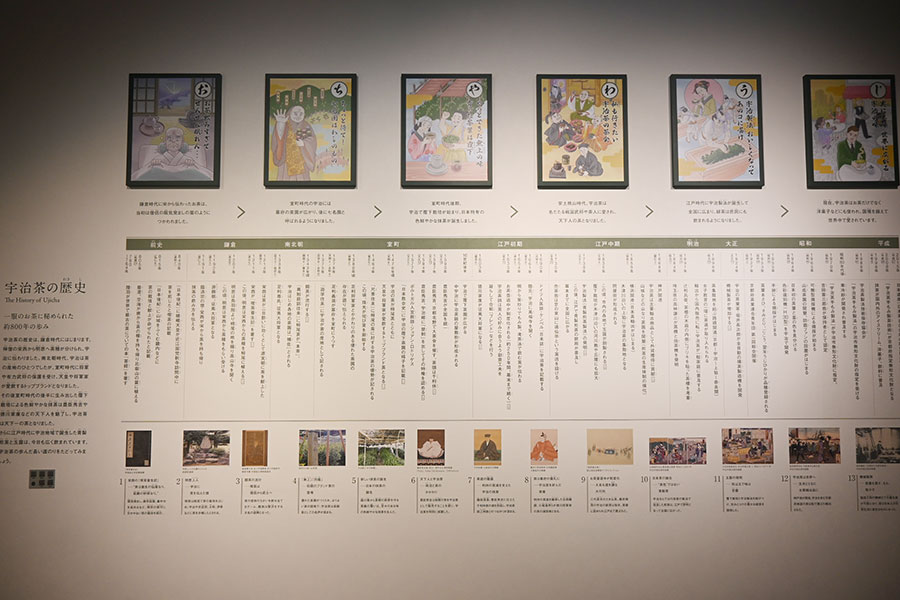

「宇治といえば?」と聞くと「お茶!」とレスポンスする人は、かなり多いのではないだろうか。日本三大銘茶処のひとつ・宇治は、800年にも渡って数々の製法を生み出してきた、まさに日本茶の原点と言える場所だ。

さらに最近は、世界的な抹茶ブームに乗って外国人観光客が急増。その状況と、さらにお茶を楽しむためのコツを探ってきた。

目次

■ 体験する8割以上が外国人! 抹茶づくりに興味津々

宇治茶の魅力を発信する「お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな」で、最近は1日3回のプログラムがほぼ満席というほど外国人観光客が訪れているのが、自分で茶臼を挽いて作った抹茶をその場で点てていただく「茶臼から抹茶づくり体験」(2800円・ミュージアムチケット付き ※体験費は2025年9月時点のもの)だ。

実際に教室に行ってみると、やはり8割以上が外国人。アメリカからボーイフレンドと来たサバンナ・ケリーさんは、3〜4年前に健康マニアの友だちにすすめられて抹茶と出合ったという。

「コーヒーのカフェインは私には効きすぎるけど、抹茶はちょうどよかったから」。同行のマーク・ソリナスさんは抹茶初体験だったが「残りの滞在中に、もっと飲みたいです」と、好感を持ってくれたようだ。

同じくアメリカから来たキーラ・ローランドさん&エヴェリー・ディアズさんは、2人とも「週2・3回は飲む」という、筋金入りの抹茶ラバー。

キーラさんはアメリカでは「ハチミツとミルク」、エヴェリーさんは「冷水」で飲むのがお気に入りだが、「ここ(プログラム)で飲んだ抹茶は、苦みがなくて美味しい!」と口をそろえる。

またドイツから来て売店を覗いていたピーター・ウルフさんは、景色目当てに宇治に来たが、いろんなお茶を試飲するなかで、「ほうじ茶が一番好みに合いました」と、宇治にある人気のほうじ茶専門店「HOHO HOJICHA」の買い物袋を見せてくれた。

■ 「抹茶は健康に良い」スーパーフードとして注目

実際に宇治の人たちに聞いても「経験したことがないブームが来ている」と口をそろえる。しかもその熱は欧米やアジアだけでなく、中南米や中東にも及んでいるそうだ。

特にアメリカで一般的となったMATCHAブームは、2020年以降にいろんなセレブやインフルエンサーが「抹茶は健康に良い」と発信したのがきっかけだと言われている。日本茶には高い抗菌作用やアンチエイジングの効果があり、そのなかでも抹茶は食物繊維やビタミンEがより多く含まれる「スーパーフード」として注目されるようになった。

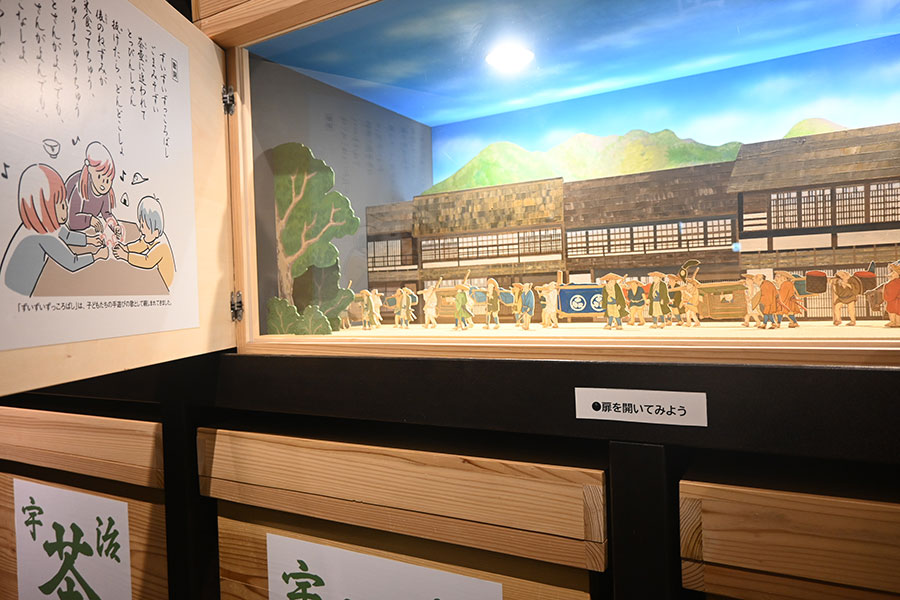

とはいえ当の日本人は、抹茶のことをどこまで知っているだろう? 抹茶ってほかのお茶とは材料が違うの? 点て方も飲み方も難しいんじゃない? など、意外と知らないことだらけ。そんな人に向けても、抹茶・日本茶について短時間で学べるのが「茶づな」のミュージアムだ。

■ 「覆下(おおいした)栽培」と呼ばれる技法が特徴の宇治茶

宇治でお茶作りがはじまったのは、12世紀末頃。「土壌が砂地で根が伸びやすい」「水が豊富」「茶葉の大敵の霜を洗う霧が発生しやすい」などの好条件が重なって、生産が盛んに。

室町時代になると、収穫の約1カ月前から茶園を葦簀(よしず)や藁で遮光する「覆下(おおいした)栽培」が誕生。アミノ酸やグルタミン酸などの旨味成分がアップし、葉の色も若葉色をキープできるように。この覆下によって作られ、手で丁寧に摘まれた選ばれし新芽が、宇治の抹茶となるのだ。

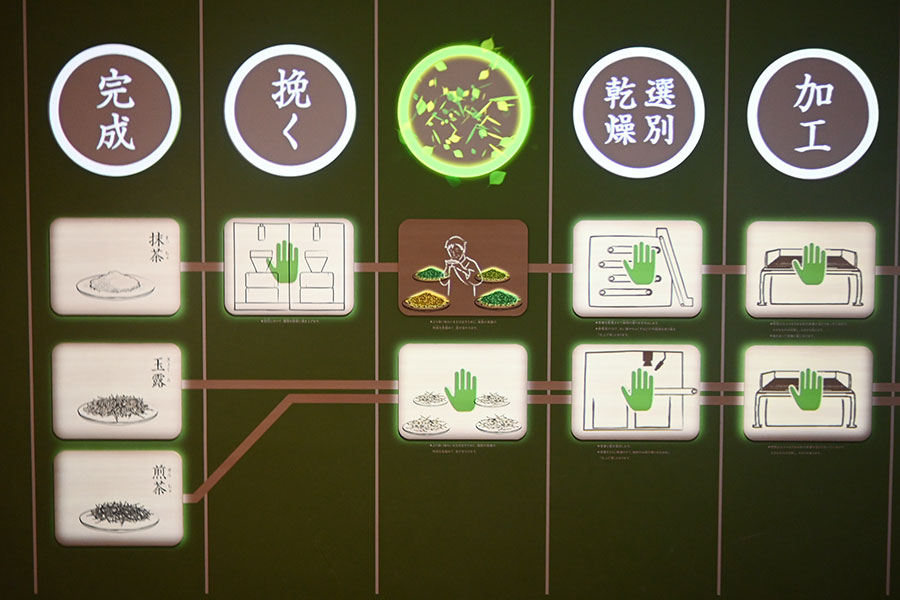

その茶葉は、酸化や発酵防止のため即座に蒸される。それをすぐに送風で冷却した後に、手でもんで針状にしたのが「玉露」。冷却したのをそのまま乾燥→茎と葉を分離→再乾燥させたものが「碾茶(てんちゃ)」。それを石臼で挽いたのが「抹茶」だ。

そして、その茶葉を最高の形で商品化するのが「茶師」の存在。宇治でも数人しかおらず、数寄者(すきしゃ/茶の湯に熱心な人)の要望に応えるために、合組(ブレンド)して味を調整し、ブラッシュアップ。こうやって、「宇治のお茶なら間違いない」というゆるぎのないブランド力を培ってきた。

「茶づな」の主任学芸委員・コーディネイターの中畑伶威さんは、「お茶の工程や手間を知ると、宇治茶だけでなく、宇治のまち歩きがさらに楽しくなるはず。実際に宇治のお茶屋さんから、ディープな質問をしたり、極上のお茶を探す観光客の方が増えたと聞くと、体験とミュージアムで宇治茶を勉強された観光客の方が、そのあとお茶屋さんで良いお茶に出合っていただいていると思えてうれしい」と語る。

確かに「茶づな」のさまざまな展示を見ると、宇治のお茶関係者たちが一丸となり、プライドを持って送り出す自慢のお茶を、「飲んでみたい!」と思わないはずがない。

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 8時間前 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 8時間前 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 10時間前 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

NEW 11時間前 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 12時間前 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.13 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.9 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.8 12:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

関西の「縁起が良すぎる」手土産、新年のスタートに [PR]

2025.12.18 07:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

大阪のクリスマスディナー&ランチビュッフェ特集、ホテルで食べ放題・2025年版

2025.12.15 16:00 -

街歩きしながら再発見、OMOろい旅 in 小樽[PR]

2025.12.14 17:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2025.12.11 12:30

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本