万博イヤーで関西に「国宝」が大集結…歴史の教科書のなかに没入!?

関西で「国宝」にまつわる大規模な特別展が開催中(写真は大阪市立美術館)

4月に『大阪・関西万博』が開幕し、活気にあふれる関西エリア。万博開幕にあわせて、国内外に向け、広く日本美術の魅力を知ってもらおうと、関西の三都市(大阪・京都・奈良)で「国宝」にまつわる大規模な特別展が開催中だ。そのため、教科書などで一度は目にしたことがあるレベルの知名度を誇る国宝が一挙に関西に集結している。

その国宝の総数は、3つの特別展をあわせて約260件に及ぶ。これほどまでに特定のエリアで、まとまって「国宝」を観ることができる機会は、おそらく一生に一度ではないかと思うほどだ。3つすべてを観覧すると、一体どのくらいのレベルで教科書の世界に没入できるのだろうか?

現在、国宝にまつわる大規模特別展を開催しているミュージアムは、下記の通り。

●「奈良国立博物館」(以下:奈良博) 開館130年記念特別展『超 国宝―祈りのかがやき―』

4月19日(土)~6月15日(日)※会期中、一部展示替えあり

前期展示:4月19日(土)~5月18日(日)

後期展示:5月20日(火)~6月15日(日)

●「京都国立博物館」(以下:京博) 特別展『日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―』

4月19日(土)~6月15日(日)※会期中、一部展示替えあり

前期展示:4月19日(土)~5月18日(日)

後期展示:5月20日(火)~6月15日(日)

●「大阪市立美術館」(以下:大阪市美) 大阪市立美術館リニューアル記念特別展『日本国宝展』

4月26日(土)~6月15日(日)※会期中、一部展示替えあり

注意点としては、会期中に一部展示替え(前期・後期)がある点(大阪市美は、作品ごとに展示期間が限られている)。1度の来訪では、国宝すべてを観ることはできないのでご注意を。また、初めて観る作品かもしれないが、解説文を読むと日本史の教科書に頻出する歴史の偉人ゆかりの品であるケースも多い。これもある意味、教科書に没入できると言える。

■ 大阪市立美術館の『日本国宝展』は国宝の約14%が集結

それでは、大阪で初の国宝展である大阪市美の「日本国宝展」がもっとも国宝の出展数が多いので、同展を中心に紹介したい。開幕時に内藤栄館長が「建造物を除く、日本全体の国宝の約14%がここに集まりました。日本史の教科書のようなという表現が誇張ではないくらいです」と語ったほど、135件の出展作品すべて国宝(参考出品の数件を除く)という充実度。万博の開催地であり、1936年の開館以来、初めての大規模な全面改修を終えたリニューアルオープン記念だからこその気合が入った内容だ。

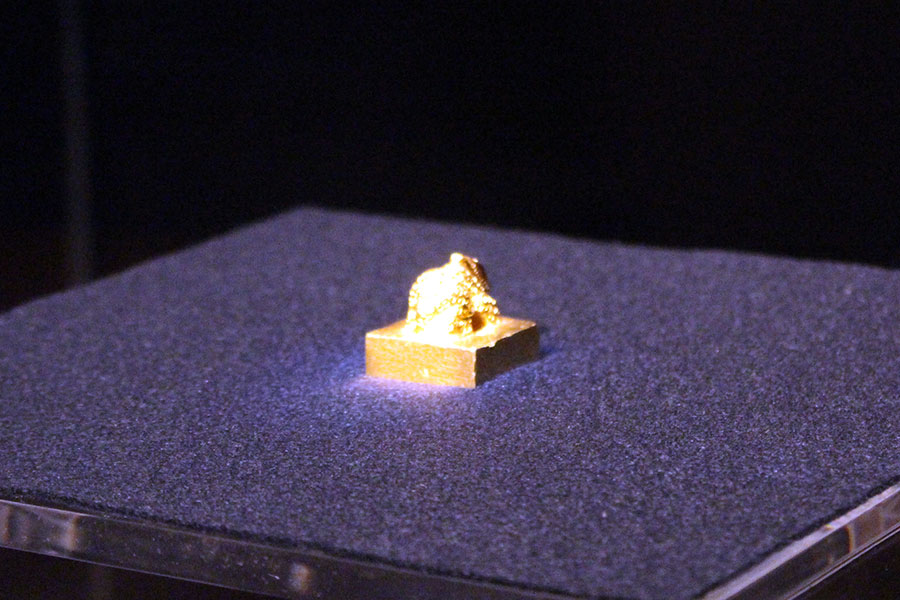

■ 展示が短く5月7日まで!実物でサイズを実感…小さな巨人

とにかく見逃せないのは、ほぼ確実に誰もが一度は教科書で目にしたことがある「漢委奴国王」の印文で超有名な「金印」(福岡県福岡市志賀島出土)だ。この金印は、中国・後漢の光武帝が倭(わ)の奴国王に贈ったものと考えられている。

教科書だとサイズ感が分りにくかったが、実物は意外と小さい。同展図録にも「小さな巨人現る!」と記載があるように、国宝の中で最も小さいのだとか。展示期間が5月7日のGW明けまでととても短いうえ、最後の展示室に行かなければ観られないのでご注意を。

縄文土器といえば…多くの人が最初に思い浮かべるであろう「火焔型土器(かえんがたどき)」が通期展示で登場。約5000年前のもので、図録に「原始のカタチ あふれ出る生命力」とあるように、燃え盛る炎のような複雑な造形が力強く美しい。縄文のビーナスの名称で親しまれる「土偶」(長野県茅野市米沢棚畑遺跡出土)も5月8日~6月8日で観ることができる。

ほかにも、奈良時代に苦難の末、日本に戒律を伝えた唐の高僧・鑑真の最古の肖像彫刻である「鑑真和上坐像」(奈良・唐招提寺)、平安時代末期「南無阿弥陀仏」と念仏すれば極楽往生できると説いた浄土宗の開祖・法然の生涯を描く「法然上人絵伝」(京都・知恩院)、かつては「源頼朝」として教科書に載り、現在は誰であるか諸説ある「伝源頼朝像」(京都・神護寺)、大坂の陣で豊臣氏が滅亡する1615年前後の京の景観を描いた「洛中洛外図屏風(舟木本)」(東京国立博物館)など、歴史の教科書に画像掲載されていることが多い国宝が目白押しだ。

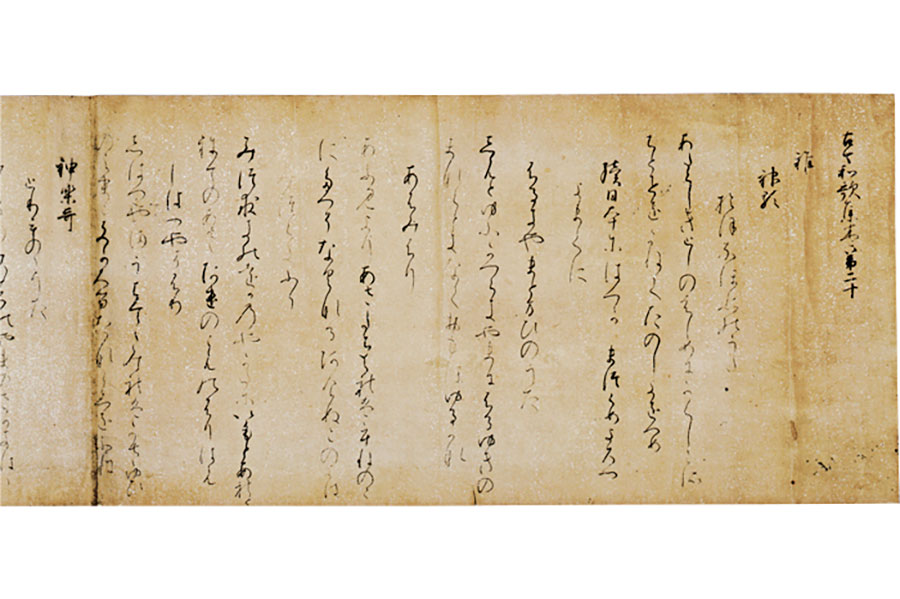

国語や古典の教科書で馴染み深い作品も。醍醐天皇の命により紀貫之らによって編纂された最初の勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう)「古今和歌集」や昨年の大河ドラマ「光る君へ」で三上愛が演じ話題となった藤原道長の長女・彰子が書写した法華経を納めた「金銀鍍宝相華文経箱(きんぎんとほうそうげもんきょうばこ)」(滋賀・延暦寺)など、解説文を読むと偉人ゆかりだとわかるのでおもしろい。

もちろん、日本美術ファンには堪らない江戸時代の画家・伊藤若冲の「動植綵絵(どうしょくさいえ)」(3幅)や琳派を代表する尾形光琳の「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」(根津美術館)、室町時代、明で水墨画を深めた画聖・雪舟の作品など、確かに「教科書(資料集)で見た!」と言える作品が本当に多い。

万博開催記念とともに開館130年を記念した奈良博の「超 国宝展」では、「仏教美術の殿堂」と称される同館ならではの仏教・神道美術に特化した国宝が目白押し。国宝指定の文化財は、仏教・神道美術が占める割合が高いため、「日本文化の基盤をなすもの」と説明するのもうなずける充実のラインアップで、教科書等で必ずと言っていいほど目にする超メジャー級の仏像やご神宝を拝観することができる(国宝112件、重文16件を含む計143件 ※国宝という文化財指定の枠を超えた奈良や奈良博誕生にゆかりが深い国宝以外の文化財も展示)。

3館のなかで、国宝18件、重文53件を含む約200件と、国宝の出展数は一番少ないものの、最も万博のテーマを意識し、「世界と出会う、日本美術」として、多角的な視点で紹介する京博の「日本、美のるつぼ展」。「世界に見られた日本美術」「世界に見せたかった日本美術」「世界と出会った日本の美術」という3つの視点から日本美術の名品をみつめると、現在の私たちが知る日本美術がどのように形づくられてきたのか、ある意味、裏事情とも言える背景を知ることができる。

個人的には、大阪市美と奈良博で「私たちが教科書などで知っている日本文化」を十分堪能し深掘りした後で、最後に京博を訪れ、「海を越えた異文化交流の視点」という、従来と異なる視線で、自分自身が持つ日本文化に対する固定観念を覆すのがオススメだ。

取材・文・写真/いずみゆか

データ

会場:大阪市立美術館

会期:4月26日(土)~6月15日(日)

料金:一般2400円、高大生1700円、小中生500円(土日祝は日時指定予約優先)

データ

会場:奈良国立博物館 会期 東・西新館

会期:4月19日(土)~6月15 日(日)

料金:一般2200円、高大生1500円、中学生以下無料

データ

会場:京都国立博物館 平成知新館

会期:2025 年4月19日(土)~6月15日(日)

料金:一般2200円、大学生1200円、高校生700円、中学生以下無料

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.14 14:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 2026.1.14 12:30 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

NEW 2026.1.14 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.14 10:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.13 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.9 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.8 12:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

関西の「縁起が良すぎる」手土産、新年のスタートに [PR]

2025.12.18 07:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

大阪のクリスマスディナー&ランチビュッフェ特集、ホテルで食べ放題・2025年版

2025.12.15 16:00 -

街歩きしながら再発見、OMOろい旅 in 小樽[PR]

2025.12.14 17:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2025.12.11 12:30

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本