1300年前の宝物で奏でるラブソング…亀田誠治と正倉院異色コラボ

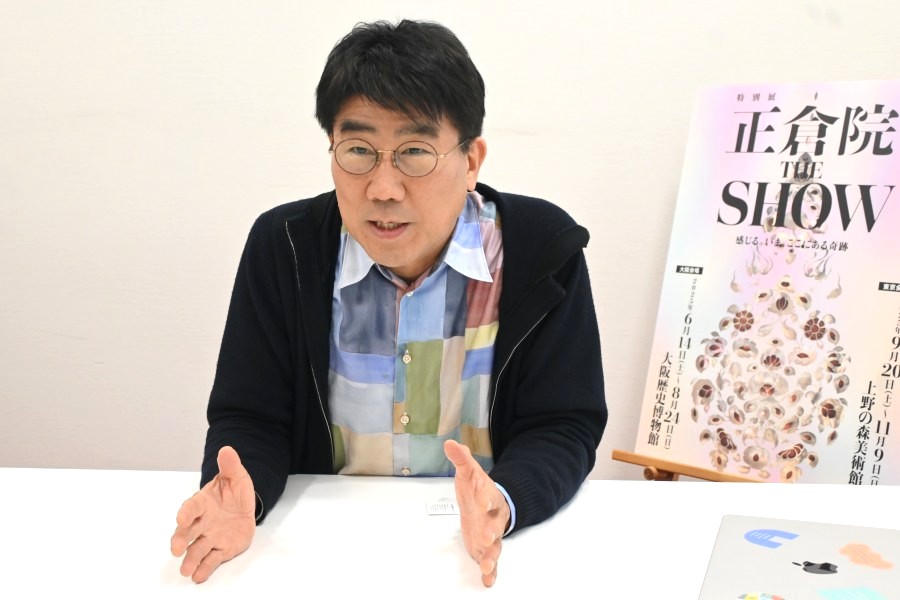

数々のヒット曲を世に送り続けてきた亀田誠治(撮影/大阪市内)

東京事変のベーシストとして、また数多くのアーティストのプロデューサーとして活躍し、数々のヒット曲を世に送り続けてきた亀田誠治。直近でも、4月23日リリースのGLAYと小田和正のコラボレーションによる楽曲『悲願』のプロデュースが話題に。さらに、自ら実行委員長を務めるイベント『日比谷音楽祭2025』の準備など多忙を極めている。

そんな彼の新たなコラボレーション相手は、奈良時代を代表する建造物の一つで、世界最古の木造宝物庫としても知られる「正倉院」(奈良市)。1998年にはユネスコの文化遺産に「古都・奈良の文化財」の一部として登録され、日本の歴史を語る上で非常に重要な史跡だ。

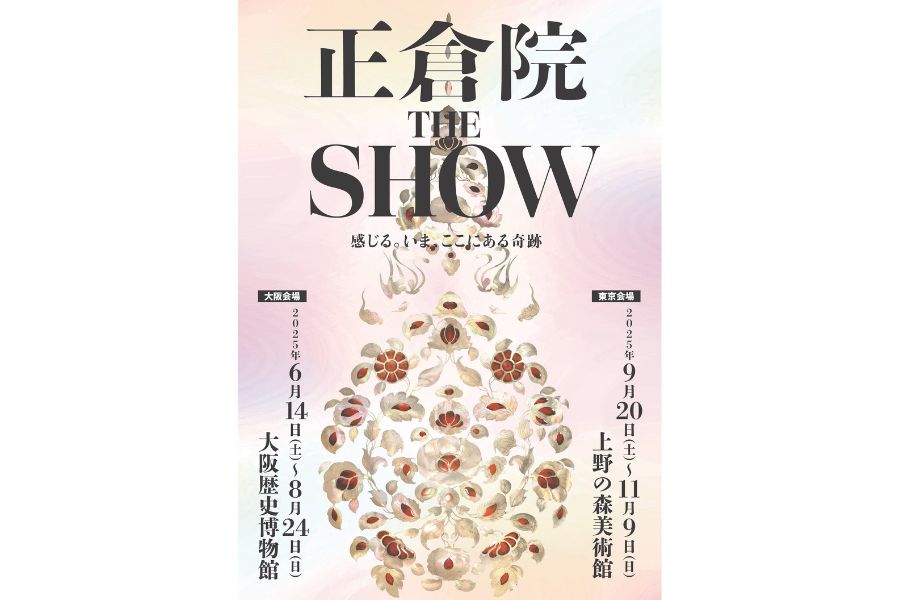

2025年6月14日から「大阪歴史博物館」(大阪市中央区)で『正倉院 THE SHOW』が開催され、毎年恒例の『正倉院展』とは趣を変え、3Dデジタルデータなど、最新技術を駆使した現代的な展示となる。そのプロジェクトに参加した亀田に、正倉院への思いや、琵琶や尺八など宝物の楽器の音色を使用した本展のための楽曲『光』の制作秘話を聞いた(取材・文/伊東孝晃(「赤犬」ボーカル、タカ・タカアキ)。

◆ 少年時代からの憧れが結実した『正倉院 THE SHOW』への想い

──亀田さんは今回、音楽のクリエイターとして『正倉院 THE SHOW』に参加されています。まずは、「正倉院」への思いや、プロジェクト参加の経緯について教えてください。

僕、子どもの頃から歴史が大好きで、小学生の頃は、当時住んでいた吹田市から電車に乗って奈良までよく通っていたんです。東大寺や興福寺の周辺がお気に入りのエリアで、大仏の大きさや平城京跡の広大な敷地を眺めては、心をときめかせていました。

「正倉院」は、歴史の授業で学んだ、高床式の校倉造という建築様式のことが、一般的に知られていると思います。でも、正倉院のはじまりの文献が残っていて。聖武天皇が亡くなった後、心を痛めていた光明皇后が遺品を見るのも辛いからということで、東大寺に奉献されたということを知りました。そこになんともいえない愛情を感じ、僕の中では別格の歴史スポットになっています。宝物が荒波を越えて大陸からやってきたドラマや、聖武天皇と光明皇后の絆などを考えると、「正倉院」の存在そのものが「慈愛の象徴」だなと感じます。

──「正倉院」が好きな子どもだったんですね!これまで周囲の方に、「正倉院が好き」と話したことはあったのでしょうか?

「寺社仏閣が好き」というぐらいは言ったことがあるけど、ここまで詳しい話はしたことがなかったですね。ただ、自分にとっては子どもの頃以来約50年もの間、「正倉院」はインスピレーションの泉のような存在でした。そこに突然、『正倉院 THE SHOW』で「デジタル技術を駆使したイマーシブな空間を作るので、音楽制作として参加しないか」というお話をいただいたので、これは、もう運命としか思えなかったですね。

◆ 1300年前の楽器の音色が蘇る楽曲『光』の誕生秘話

──今回、「正倉院」とのコラボレートによって誕生した楽曲『光』は、どのような形で制作が進められましたか。

最初に依頼をいただいた時に、「正倉院」の宝物の楽器の音を、昭和20年代に録音した音源があるとうかがいました。ちょうど終戦直後の時期でしたが、今後のことを考えてアーカイブ化しておこう、と当時の方々がレコーディングされたのだと思います。その音源を亀田誠治のアイデアで現代的な形にしてくれないかということで、最初は楽曲制作の依頼ということではなかったんです。

宝物の楽器はいずれも長い時を経ていることから、非常にセンシティブな状態です。今、取り出して演奏することは不可能なので、こういったアナログテープは大変貴重な素材になります。ただ、テープは経年劣化で回転数にムラがあったりノイズが入っていたり、転写といって前のひと巻きの音が重なってしまうなど、保存状態はあまり良いとは言えませんでした。幸いだったのは、各楽器の名手がさまざまな音階を一音ずつ録っていてくれたこと。それらを集めて西洋音階に沿って並べれば、現代的な作曲ができるのでは、と考えました。

──曲中では、どの楽器の音を使用されましたのでしょうか?

最初にすべての音源をパソコンに取り込んで聴き、「これなら使えるかな?」というものを選びました。それが「呉竹横笛」、「東大寺竹尺八」、「無銘竹尺八」、中国の体鳴楽器である「南倉方響」、弦楽器が「螺旋楓琵琶」、「北倉阮威」という6種類の楽器になります。

制作の前段階として、波形ごとにノイズを除去するなど、音のレストアを行ったのですが、これがかなり大変な作業で・・・。しかし、現代の技術を使って1300年前の楽器でメロディーを奏でられると思うとテンションが上がり、一気に曲の完成形が見えてきました。

──なるほど。『光』は東洋と西洋の魅力が絶妙に調和した曲調が幻想的なムードを醸し出しています。制作にあたっては、どのようなイメージを描きましたか?

最初は穏やかに始まって、途中から荒波を超えて宝物が日本にたどり着く様子を描いています。クライマックスでピアノが登場するパートは、光明皇后が聖武天皇に向けた愛のイメージです(手でハートを作りながら)。

ここでは琵琶の音も使っているのですが、テープの状態が良くなかったので、アタックのある場所だけを拾ってパーカッションのような使い方をしています。作曲にあたって、当初は日本調のメロディーも考えたのですが、この楽器たちは、そもそもシルクロードを通じてヨーロッパにも繋がっている。それを考えると和のテイストに偏るのは違和感があると思い、次の世代にも聴いてもらえるような曲調を意識しました。

◆ アナログとデジタルの融合、椎名林檎との合言葉「ないがち」のスタンスから生まれる独創性

──これまで幅広いジャンルに携わってこられた亀田さんですが、その中でも今回のプロジェクトは特殊性が高かったのでは?

椎名林檎さんと仕事をしていて、「ありがち」の反対で「ないがち」という言葉が生まれたのですが、この言葉には、「今までなかったようなものを作りたい、やりたい」という意味が込められていて、僕の音楽家としての原動力になっています。今回の「正倉院」のプロジェクトは「ないがち」の最たるもの。普通じゃありえない依頼だし、リスクも大きい。でも、自分の中では直感的にうまくいくと思ったし、情熱的に取り組んで、これまでにないようなアプローチができたと思います。

ただ、この「ないがち」もまったくゼロからの創造ではなく、J-POPやミュージカル、映画のサウンドトラックなど、これまで自分が通ってきたものの集合体になります。どんなに新しいものを作っても、どこかにそのエッセンスを感じさせることが大前提となっています。

──『正倉院 THE SHOW』は、6月14日からですね。楽しみにされているみなさまに向けてメッセージをお願いします。

今回は僕以外に、ファッションで篠原ともえさん、写真で瀧本幹也さん、陶芸で亀江道子さんという素晴らしいクリエイターが参加し、「愛」「美」「紡ぐ」というテーマで、それぞれの目線で正倉院から受けたインスピレーションや魅力を伝えます。会場では3Dデジタルデータで宝物を見ることができ、楽器の音も聞けるなど、先進的かつ健全なリミックスといえる試みが満載です。

1300年前から伝わる原石の尊さをデジタル技術によって伝えることで、教科書の中だけでしか知らなかった人も「正倉院」を身近に感じ、視界が広がるような体験をしていただけるかと思います。ここで感銘を受けた方には、ぜひ実際の「正倉院」も見ていただきたいですね。

◆ 日本を代表するアーティストが集結する無料イベント「日比谷音楽祭2025」に向けて

──5月31日、6月1日には、東京の「日比谷公園」(東京都千代田区)で、亀田さんが実行委員長を務める『日比谷音楽祭2025』が開催されます。こちらの見どころついても教えてください。

『日比谷音楽祭』はポップスからジャズ、クラシック、演歌など、様々なジャンルのアーティストが一堂に会する無料イベントとして2019年から開催しています。なぜ無料にしているかというと、僕自身、子どもの頃、親に連れられてたくさんの音楽に触れてきた経験があり、感動体験の入り口を無料にしたいというこだわりがあったから。ここでたくさんの素晴らしい音楽に触れることにより、推しのアーティストや未知のジャンルを見つける、もしくはバンドを始めるきっかけなどにしていただけたらと思っています。

開催にあたってクラウドファンディングも実施しており、いろいろな人に音楽をサポートしてもらえたらと思っています。昔は、ミュージシャンというと、「武士は食わねど高楊枝」みたいな気質で、施しは受けないことが美学のような一面もありました。しかし、現在の音楽シーンは、それだけでは存続できない面もあるので、企業や社会が音楽活動に対してお金を出すというような仕組みをしっかり確立させていけたらと思っています。

──出演者のラインアップがジャンル、年齢共に本当に幅広くて、これだけのメンバーが揃うイベントは、なかなかないですよね。

出演者については、すべて僕がキュレーションをしていて、オファーの際に全員に1時間ずつオンラインミーティングで僕の想いや、イベントの趣旨を伝えています。東京のど真ん中にある日比谷公園にこれだけのトップアーティストが2日間にわたって集まる機会は早々ありません。「日比谷野外音楽堂」が2025年の秋から3年間の改修期間に入るので、今回は、きっと伝説に残るイベントになるかと思います。関西から少し距離がありますが、興味のある方には、ぜひ足を運んでいただきたいです。

◇

『正倉院 THE SHOW』の大阪開催は、6月14日から8月4日まで「大阪歴史博物館」で開催。

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.9 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.9 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.8 12:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.8 11:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

関西の「縁起が良すぎる」手土産、新年のスタートに [PR]

2025.12.18 07:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

大阪のクリスマスディナー&ランチビュッフェ特集、ホテルで食べ放題・2025年版

2025.12.15 16:00 -

街歩きしながら再発見、OMOろい旅 in 小樽[PR]

2025.12.14 17:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2025.12.11 12:30 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

2025.12.11 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2025.12.5 14:00 -

大阪クリスマスケーキ2025年、高級ホテルから百貨店まで

2025.12.1 08:00 -

京都クリスマスケーキまとめ2025年、百貨店から高級ホテルまで

2025.12.1 07:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本