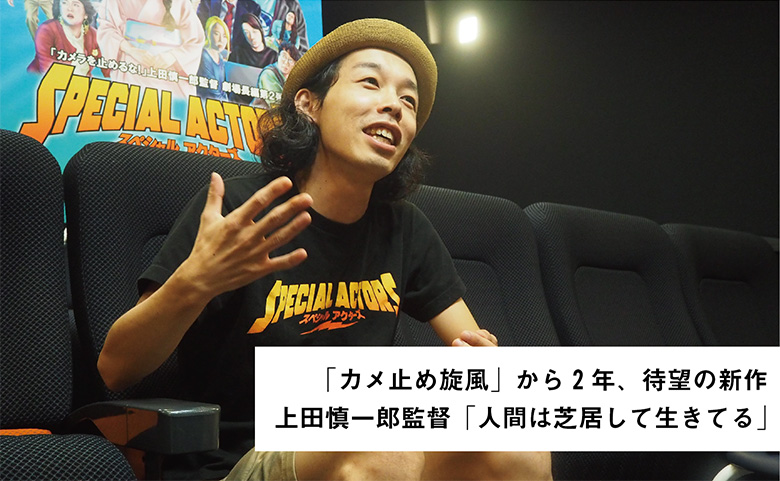

上田慎一郎監督「人間は芝居して生きてる」

「どこかのレイヤーで観客と繋がる瞬間がある」(上田監督)

──『カメ止め』もそうでしたが、上田監督としては、無名俳優を起用する方がその構造にハメやすいのでしょうか?

『アベンジャーズ』のような作品を日本映画の枠で作るのは、難しい気がするんです。みんなが知っている人気俳優がスーツを着て戦っていても、どこか茶番に見えてしまう。でもハリウッド映画は、超莫大な予算をかけて徹底的に世界観を作り込み、フィクションであるはずなのに、「現実」を成立させている。日本映画ではどうしても規模感に制限が出てくるし、『こんなに売れている俳優が、売れない役者?』という意識の方が大きく働きすぎて、僕としてはイメージがつかない。だったらリアルと地続きなものをあえて映画に取り込まないと、という気持ちがあります。

──監督は、芝居演出ではどういうところにポイントを置いていますか?

人間は普段から芝居をして生きている。人や状況に応じて態度も変わりますし。ただカメラが向いたとき、普段と同じようにできるかどうか。できるのが、プロの役者。前作、今作も経験が豊かではない役者が多かったので、リハーサルではのびのびとやっていたのに、大勢のスタッフが見守る本番だといつものその人じゃなくなるときがあった。緊張もあるだろうけど、ちゃんとやろうとしちゃって、その役者の魅力や個性がどこかへいっちゃう。

──そうなると、いかにも演技じみた動作になりますよね。

そうなると良くないから、監督として軌道修正してあげる。演技をうまくやろうとしすぎると、キャラクターでも、演じているその人でも、何者でもなくなってしまうんです。僕としてはまず、セリフを言ってくれるだけでいい。こちらは、のびのびと演技を楽しんでもらえる現場作りをするので。怒鳴るようなスタッフは入れないとか。怖いスタッフがいると現場が萎縮して、役者も芝居が変わってしまうんですよね。

──あまり作り込まないでほしい、ということですか。

そうですね。先ほどのリアリティの話にも通じますが、僕はまずその人本来が持っている魅力を撮りたい。『スペアク』、『カメ止め』のように嘘がいくつも重なっている構造になっている作品に関しては、みんなには『オチに関しては何も考えなくていい』と言っています。

──たしかにあの結末を意識すると、そこに行き着くまでの芝居が嘘くさくなりそうですね。

フランソワ・トリュフォー監督の『アメリカの夜』(1973年)で、劇中に登場する映画監督が猫を撮るシーンがあるのですが、そもそも猫って演出できない。コントロールできないものを撮っている人を、この映画では撮っているという、まさに『カメ止め』に近い構造なんですが。僕は、フィクションではあるけど、でもどこかドキュメントを観ているような、混乱する感覚が好きなんです。たくさんのレイヤーがあるなかで、どこかの層に来たとき、映画館の観客と繋がる瞬間がある。

──上田監督作品というのは、大どんでん返しがクローズアップされるけど、非常に精密な作りになっていますよね。

でも実際、前作も今作も、自分が思いも寄らなかった細かい解釈をたくさん聞くことができています。というか、自分が思ってもいない解釈を聞ける余地を残すように、意識して作っています。

──それができるのはすごい!

主人公の持病に関しても、原因があるんです。で、メンタルクリニックのシーンで示唆するようにしていたんですけど、それを言っちゃうと原因がひとつになるのでカットしました。想像してもらえる余地を作るためです。そうやって、何を残して、何をカットするか。監督としてその選択はいつも迫られますし、そこにやりがいを感じています。

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫

NEW 18時間前 -

大阪のおすすめビアガーデン2025年最新版

NEW 19時間前 -

神戸のおすすめビアガーデン2025年最新版

NEW 19時間前 -

【大阪・関西万博2025】最新情報まとめ!地元編集部が取材してわかった、人気グルメから穴場スポットまで

NEW 20時間前 -

「街ナカ」ホテルスタッフ、OMOレンジャーを直撃![PR]

NEW 2025.6.28 10:00 -

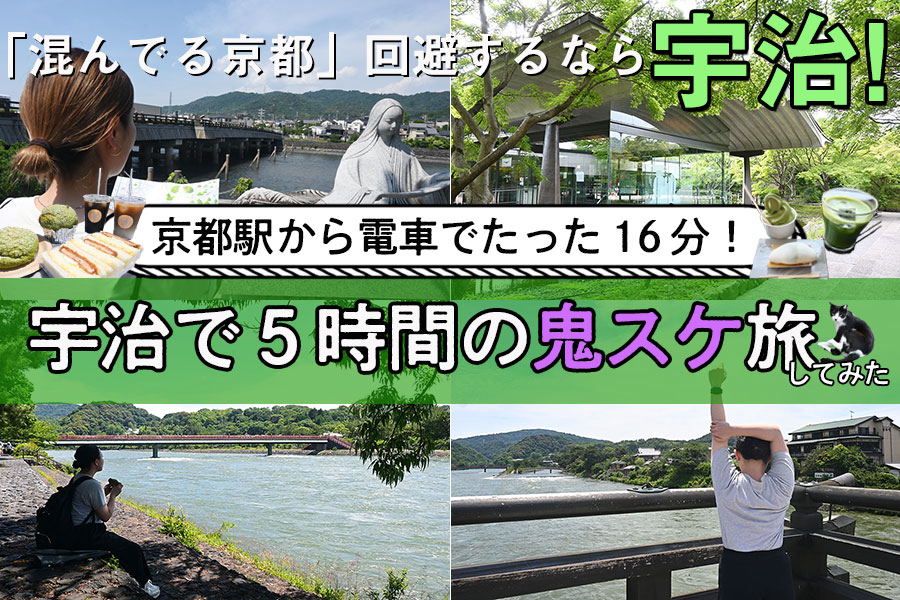

京都駅から約16分で行ける!宇治で5時間鬼スケ旅[PR]

2025.6.27 07:00 -

大阪土産で会話も弾む!ガンダム、限定味…駅近の最新菓子[PR]

2025.6.20 07:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】

2025.6.19 12:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版

2025.6.19 11:00 -

万博から30分…大阪の駅近ホテル、快適すぎた[PR]

2025.6.12 07:00 -

京都・川床おすすめランチ&ディナー、鴨川・貴船・高雄エリア別【2025年】

2025.6.11 15:00 -

奈良のおすすめビアガーデン2025年最新版

2025.6.6 16:30 -

京都・滋賀のおすすめビアガーデン2025年最新版

2025.6.5 11:00 -

神戸のホテルで贅沢に、アフタヌーンティー2025年最新版

2025.6.4 11:00 -

京都のホテルで楽しむ、アフタヌーンティー2025年最新版

2025.6.3 12:00 -

Olive LOUNGE船場でつながるイイ関係。[PR]

2025.5.30 17:00 -

万博・今だけの1杯も!大阪の巨大公園でイベント[PR]

2025.5.28 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.4.10 11:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版

2025.4.2 19:30 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】

2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.3.31 16:45

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本