万博、半年間の「ビフォー&アフター」…役目を終えた最後の姿を記録

「東ゲート」入ってすぐにある「Welcome」の文字。帰る方向から見ると「Goodbye」に見える(10月13日/Lmaga.jp撮影)

10月13日の閉幕から1週間が経過した『大阪・関西万博』(会場:夢洲)。6カ月の会期中に変わったのは、来場者の熱狂だけでない。今回の記事では、半年間で変化した『大阪・関西万博』のビフォー&アフターを紹介する。

■ だんだん茶色に!?チューブの中で藻が成長[日本館]

「藻類×ハローキティ」をはじめ、日本の人気キャラクターや、デザイン性の高い展示を通して「循環」について学ぶことができた「日本館」。展示の一つ「フォトバイオリアクター」では、無数に張り巡らされたチューブの中で「スピルリナ」という藻を育てている。

開幕前、1月26日の内覧会では真っ白だったチューブに、開幕後は緑の藻類が流れる様子を見ることができる。真偽はわからないけれど、SNSでは光合成で藻類が成長し、日を追うごとに茶色くなっているのではと噂されていた。

■ 陰の功労者「こみゃく」、最後には消えかかる[案内サイン]

時には、混雑で閉鎖になるほど、大勢の人が登った「大屋根リング」。床に描かれた、通称「こみゃく」と呼ばれる、ミャクミャクの子どものようなデザインは、閉幕日には消えかかっているものもあった。「東ゲート」入ってすぐにある「Welcome」の文字は、多くの人が歩いたことですり減り、閉幕日には歩道のタイルが透けて見えていた。

■ アナウンスでも盛り上げた!翌日から通常運転へ[大阪メトロ中央線]

『大阪・関西万博』への唯一の鉄道路線として、最小2分30秒間隔、1時間に最大18本を運行していた大阪メトロ中央線。閉幕翌日の10月14日からは、運行本数を半分以下へ。そのうち、約2本に1本を「夢洲駅」の1つ手前「コスモスクエア駅」で折り返している。

「夢洲駅」の直前で流れる「いよいよ、夢洲です。万博テーマソングの『この地球(ほし)の続きを』とともに、驚きと感動に満ちた夢洲へ、さあ、行きましょう!」の車内アナウンスも、閉幕翌日には終了。SNSには「名残惜しい」「寂しいなあ」と、惜しむ声が投稿された。

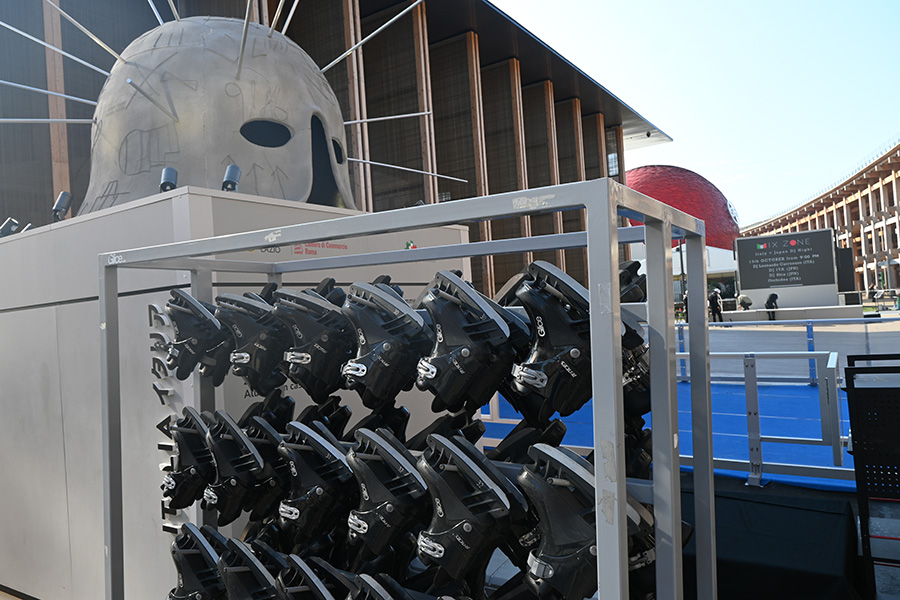

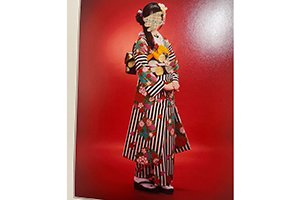

■ 最後まで「国宝級アート」を続々と追加[イタリア館]

「7時間待った」という声もある、万博屈指の人気パビリオン「イタリア館」。古代ローマ時代、西暦150年頃に作られた彫刻『ファルネーゼのアトラス』や、カラヴァッジョの名画『キリストの埋葬』などが展示され、開幕から大勢の人が詰めかけた。

その後も、続々と国宝級アート作品が追加された。5月18日には、日本で2度目の展示となる、ミケランジェロの『キリストの復活』が到着。9月12日には『ボッチョーニの拳の力戦』、9月22日には高級スポーツカー「フェラーリ」、10月13日にはスケートリンクと、閉幕日まで惜しみなく本物を提供した。

■ 建物から木が生えてきた!本当に森になる…[森になる建築]

セルビア館付近にある、玉ねぎ型の建物が特徴的な「森になる建築」。生分解性樹脂で作られているため、時間をかけて森に戻るコンセプトで設計され、建物の表面には、植物の種をすき込んだ紙が貼られていた。10月13日には、建物から植物が生えてきており、森に近づきつつある様子が確認できた。

■ まばらな緑が、夏には立派な森へ[静けさの森]

開幕日4月13日には、桜が咲いていた「静けさの森」。「万博記念公園」(大阪府吹田市)など大阪府内の公園から、約1000本の木々が移植されたが、春を迎えたばかりでまだ緑がまばらだった。

仕込んであった草花の種が芽吹いた5〜6月から、徐々に森の様相に。9月には、草花が生い茂り、秋の虫の鳴き声が響いていた。閉幕後も「静けさの森」は解体されず、このまま同じ場所に残される。

取材・文・撮影/Lmaga.jp編集部

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 22時間前 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 23時間前 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2026.1.23 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.21 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.20 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

2026.1.19 11:30 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ

2025.10.13 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.8.22 17:00 -

大阪ビアガーデン2025年版、編集部取材のおすすめポイントも

2025.8.22 12:00 -

関西のおすすめ音楽フェス・2025年最新版

2025.7.9 09:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】

2025.6.19 12:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本