活字の力を知るからこその…松平定信の出版統制【べらぼう】

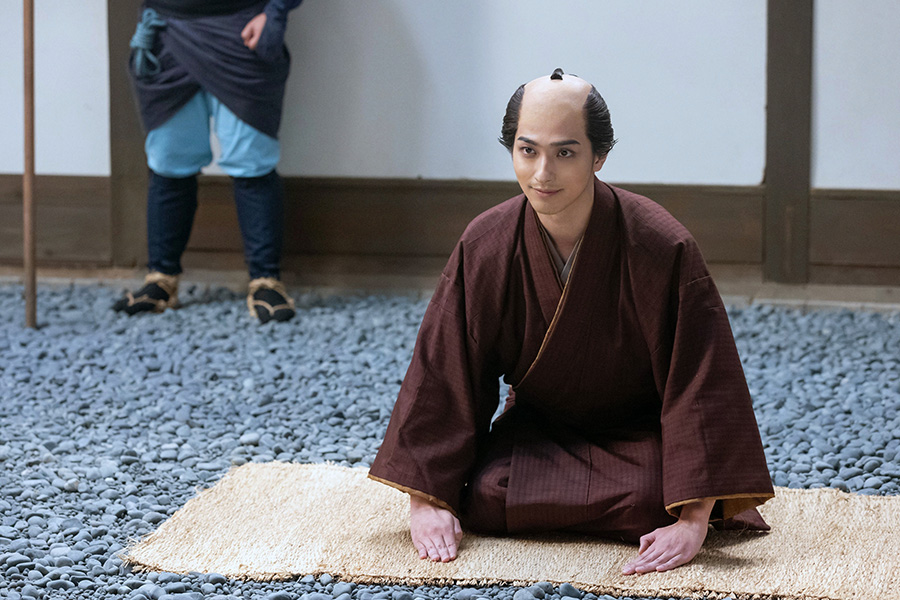

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第38回より。長谷川平蔵と話す老中・松平定信(井上祐貴)(C)NHK

江戸時代のポップカルチャーを牽引した天才プロデューサー・蔦屋重三郎の劇的な人生を、横浜流星主演で描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK)。10月5日の第38回「地本問屋仲間事之始」では、寛政の改革がついに出版部門にも及ぶことに。黄表紙大好きの定信が、なぜ自分の愛するジャンルの規制をするのか? という疑問に対する答えが、少しずつ見え始めた。

■ 地本問屋たちが一致団結…第38回あらすじ

鶴屋喜右衛門(風間俊介)は、仲違いした重三郎と北尾政演(山東京伝/古川雄大)の話し合いの場を設ける。世にあらがうとか考えずふらふら生きたいという政演に対し、重三郎は自分だけ良ければそれでいいのかと責め立てた。話し合いが平行線になったところで、老中・松平定信(井上祐貴)が黄表紙や浮世絵の新作作りを禁じ、本の内容にも制限をかけるという、いわゆる「出版統制」の触れを出した・・・という知らせが届く。

重三郎と鶴屋は板元、戯作者、絵師などの出版関係者を集め、お触れのなかの「どうしても作りたい場合は指図を受けよ」という一文に目をつけ、山のように指図を願い出るという案を出す。さらに長谷川平蔵宣以(中村隼人)に、このままだと江戸文化の黄表紙が上方に取って代わられると定信に耳打ちさせた。これによって、地本問屋内で株仲間を作り、行事の差配に従って出版するという方向に、お触れを変えさせることに成功した。

■ 誰より活字の力を知るからこそ「出版統制」

日本の漫画やアニメを世界基準に照らしてみると、私たちが思う以上に規制がゆるいと言われている。そう言われると、エロ&グロな描写にはレーティングがあるものの、犯罪や政治問題や同性愛なども幅広く描かれているし、宗教を扱ったギャグ漫画とか日本じゃなきゃ生まれなかったんじゃないかと思う。作家の心の赴くままに表現ができるのは非常に素晴らしいことなのだが、第38回ではその自由は思ったより簡単に失われるのだということを知らしめた。

自分の悪口を記した狂歌が街中に張り巡らされようとも、それを上から押さえつけることは決してしなかった田沼意次(渡辺謙)と違い、松平定信は自分の良い評判を口コミの形で意図的に広げつつ、批判する者を細かくチェック。人間の器がめちゃくちゃ小さいように思えるが、文学や黄表紙に精通していた彼は、田沼よりもメディアや書物の影響力を重視していた、その表れともいえる。もしかしたら彼の人生観は、案外青本や黄表紙から学んだことが多かったのかもしれない。

「ペンは剣より強し」とはよく言うが、そういう意味では定信はエンタメのペンの力をもっともよく知る武士の一人なのだろう。黄表紙を愛する彼がなぜ出版統制をしたのか? というのが疑問だったけど、単に出版文化を潰すのではなく、それが政を上回る影響力を持つことがないよう、あらかじめ金銭的にも思想的にも制御することが狙いだったと推察する。次回では重三郎は身上半減の罰に遭うけど、お取り潰しじゃないどころか財産半分残してくれる辺り、定信の温情が見える気がするんだけど、その答は来週判明するだろう。

■ 前代未聞のピンチが、蔦重の腕の見せどころ

ここ最近は反体制で頭がガッチガチになっていた闇蔦重だけど、定信からの理不尽なお触れを前にして、天の岩戸が開いたかのように光蔦重が戻ってきた。思えば重三郎は、吉原やほかの地本問屋の妨害があればあるほど、斬新なアイディアをバンバン出してそれを切り抜けていく、いわば「ピンチをチャンス」にする力が異様に高い人物だった。そのプロデューサーとしての本能が、前代未聞のピンチを前にようやく戻ってきてくれた。

そこで利用したのが、まず「どうしても出版したいなら幕府の指図を受けろ」という一文。ここに各板元が大量のおうかがいを立てることで、奉行所の業務をいちじるしく停滞させた。この悪どさギリギリの作戦は、さすが忘八の町・吉原仕込みといったところ。さらにもう一つ、長谷川平蔵を通じて定信を揺さぶったのが「このままでは黄表紙は江戸じゃなくて、上方(関西)で発刊することになりますよ」という言葉だ。

江戸とは違う揺るぎない文化が存在し、幕府の縛りも江戸ほどはキツくなかったという当時の上方。江戸で作れないなら、作家はみんな規制のゆるい上方の板元と組んで、幕府の目の届かないところで黄表紙を作りつづけるよ、ということだ。日本のアニメや漫画の表現の規制が厳しくなったから、日本の作家たちは海外で新作を作ることにした・・・と想像したら、ファンにとってはかなり由々しき事態だろう。これは実際、上方の板元である大和田屋の『心学早染草』が大ヒットしたことで、かなり現実味を帯びた話となった。

■ 「上方の蔦重」として元和牛・川西が登場

そこで今後の出版は「地本問屋で株仲間を作り、行事がチェックして問題なしとした本だけを販売する」という形に落ち着いた。定信の出した「幕府の検閲」の触れを「本屋の自主規制」にまでゆるめることができたのだから、かなりの譲歩を引き出せたことになる。もともと江戸で青本を読んで育った定信の誇りとオタク心が、政治家の判断と意地を上回るという可能性に賭けた、重三郎の読みが見事に的中した。

さらに大和田屋の大和田安兵衛(川西賢志郎←和牛!!)は、今後黄表紙は作らないものの、正規ルートの江戸の黄表紙の独占販売を持ちかけた。かつて鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が上方の書物のコピー本を作って逮捕されていたけど、それとは逆に、重三郎たちの作った本のコピーが上方で広まっていたわけだ。本物が大量に普及すれば、それに比例して海賊版も減少していくので、江戸の板元にとってもウインウインな話。大和田屋、商売のアイディア力に関しても重三郎に負けていなかった。

さてこれで、重三郎をはじめとする地本問屋たちもしばらく安泰・・・と思ったら、先に予告した通り、定信もただでは平和的に解決させないという手段に出てきた。最初に行事がOKを出した本をいきなり絶版処分にしたのは、地本問屋たちに舐められないためのデモンストレーションの意図があったという説もあるが、次回予告ではお白洲とか水責めとか、思った以上にハードな罰を受けそうで・・・個人的には、気絶していたてい(橋本愛)さんが誰よりも心配である。

◇

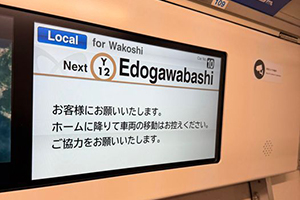

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合で毎週日曜・夜8時から、NHKBSは夕方6時から、BSP4Kでは昼12時15分からスタート。10月12日の第39回「白河の清きに住みかね身上半減」では、蔦屋から出版した北尾政演の本が絶版処分となり、重三郎にすさまじい逆風の嵐が吹きすさぶところが描かれる。

文/吉永美和子

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 9時間前 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 2026.1.19 11:30 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.19 11:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 10:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

関西人に調査! ○○は許せる? 許せない?[PR]

2025.11.20 11:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ

2025.10.13 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.8.22 17:00 -

大阪ビアガーデン2025年版、編集部取材のおすすめポイントも

2025.8.22 12:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本