蔦屋劇場開幕! 出演者全員集合の学芸会に喝采【べらぼう】

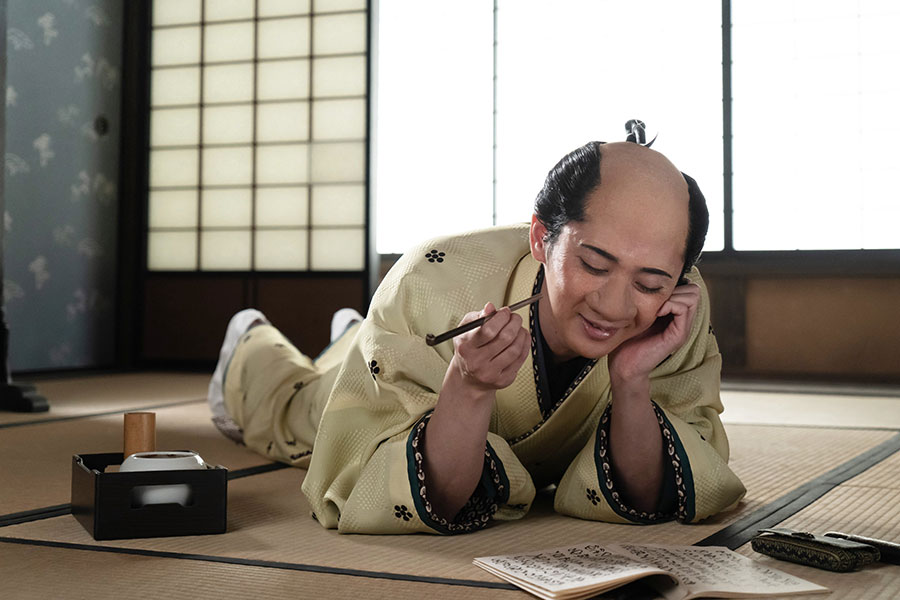

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第29回より。劇中劇『江戸生艶気樺焼』のなかで、団子鼻の男を演じる戯作者・北尾政演(古川雄大)(C)NHK

江戸の町民文化の仕掛け人となったプロデューサー・蔦屋重三郎の人生を、横浜流星主演で描いていく大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK)。8月3日の第29回「江戸生蔦屋仇討(えどうまれつたやのあだうち)」では、重三郎の出版した新作『江戸生艶気樺焼』が、劇中劇の形で紹介されるパートが。ほかの登場人物たちが物語のキャラクターを熱演するというまさかの演出に、視聴者は騒然としながら喝采を送っていた。

■ 渾身の新しい黄表紙が誕生…第29回あらすじ

災害や米の値上がりなどで、本の売れ行きがかんばしくない状況となっているなか、重三郎たちは新しい黄表紙作りに取り掛かる。北尾政演(山東京伝/古川雄大)が紆余曲折を経て生み出したのは、武士が家名を上げようとするかのごとく、自分の浮名を世間に広めたいと願う男・仇気屋艶二郎が、金の力でいろんな男女を巻き込んで、おかしな騒動を起こしていく『江戸生艶気樺焼』だった。

重三郎はこの本を、身請けされた田沼意知(宮沢氷魚)を佐野政言(矢本悠馬)に殺され、佐野家を呪って過ごしている誰袖(福原遥)に読んで聞かせた。艶二郎のあまりの滑稽さに誰袖は声を出して笑い、呪い返しに遭うことで、意知のあとを追って死にたかったという心境を明かす。そこに意知の無言の励ましのように、季節外れの桜の花びらが舞い散り、誰袖は生きる気力を取り戻すのだった。

■ 目指せ『金々先生』大ヒットを狙う蔦重軍団

田舎育ちの若者が一旗揚げようと上京するものの、遊興にふけるわ騙されるわで一文無しに。しかしそれは全部夢で、彼は人生のはかなさを感じて故郷へ戻る・・・という、恋川春町の大ヒット作『金々先生栄花夢』。しかし時代は移ろい、田舎の若者が都会で虐められるという内容は、もはやウケない世に変わってしまった。

かつてTVのバラエティ番組で、若手芸人にひどい目に遭わせて、売れっ子芸人がそれを笑いものにするという構図が、今やほぼ見かけなくなったのと同じことが、当時の出版界でも起こったわけだ。

そこで重三郎が考えたのは、どんなにひどい目に遭ったって気の毒に思われない主人公。つまりひどい目に遭えば遭うほど「こんなもんじゃ足りない」とばかりに行動をエスカレートさせ、滑稽のスパイラルを生み出せるような荒唐無稽な人物だ。重三郎が「浮名を求める男」のエピソードをリサーチし、政演が『金々先生』を徹底的に読み込んだ成果を生かして完成させたのが『江戸生艶気樺焼』だった。

浄瑠璃で描かれるモテ男のようになりたいと切に願う、大きな団子鼻が特徴の、大金持ちのドラ息子・仇気屋艶二郎。モテ男ならではの外観(それが入れ墨を重ね彫りするって痛そう・・・)を作ったり、心中未遂騒動を装ったり、目当ての花魁を人に買わせて間夫気分を味わったり(ドラマには出なかったけど、焼き餅を焼いてもらうための妾まで雇ってる)、確かにこれは同情する前に「自業自得じゃねえか!」の感情が、笑いと共に湧いて出る。

今で言うと大爆笑ギャグ漫画みたいなノリのこの黄表紙を、『べらぼう』では一人の花魁の心を救うために生まれた渾身の一作という感動秘話に仕立て上げた。本を手にする気力もない誰袖に対して、重三郎はその本を朗読。でもタダの朗読の風景だけじゃあつまらないだろうと、制作陣が気を利かして劇中劇にしてくれたわけだが、これがもう「誰がここまでやれと言った!」と、爆笑ならぬ爆苦笑ものとも言うべき、異色の傑作だった。

■ 「蔦屋劇場」が開幕!豪華キャストの学芸会

まず艶二郎を、政演が大きな団子鼻を付けて熱演(冒頭の謡の声の良さが、さすがミュージカル俳優な中の人)。そこに登場する人物たちも、重三郎の周囲の人たちが扮するわけだが、春町が艶二郎をだまくらかす悪徳医者、重三郎の妻・てい(橋本愛)があだっぽい芸者、鶴屋喜右衛門(風間俊介)がめちゃくちゃやる気のない読売(今でいう新聞売り)と、ことごとく現実のキャラとは真逆の役割を絶妙に振られているのがおかしい。

さらに艶二郎の本命の花魁・浮名(これは誰袖が演じてるので安心感ハンパない)を、ほかの男に金を出して遊ばせて「相思相愛の女が、仕事のために別の男とイチャイチャしてる」という苦悩を疑似体験するという、わけのわからんシチュエーションに。このとき艶二郎とサシ飲みしている新造は、なんと蔦屋の手代・みの吉(中川翼)! 女優が足りないという理由で、無理から役柄を押し付けられた感があるのがたまらない。

とどめとして、人気の花魁と駆け落ちして心中する・・・という、近松門左衛門の心中物のような世界を実現するため、浮名を身請けして自由の身とした上で、わざわざ遊郭の一部を壊して(修理代持ち)、そこから逃げ出す体にして吉原を去っていくという、壮大な茶番を実現させた。

「ごきげんようお駆け落ちなさいまし〜」「おう、また来るぜ!」って、一体何を見せられているんだ感が満載。SNSも「映像にするとだいぶひどい話だわこれ(いい意味で)」「豪華キャストによる、渾身の学芸会」「劇団蔦屋(笑)」など、大いに盛り上がっていた。

■ ドラマで描かれなかった物語の続き…

ドラマでは、ここで誰袖が笑い出したので中断してしまったけど、ちゃんと物語にはつづきがある。吉原を出た艶二郎と浮名は強盗に襲われて身ぐるみを剥がされて、艶二郎の名は望まぬ形で多くの人に知られることに。艶二郎はほうほうのていで実家に戻るが、実はその強盗は放蕩息子を懲らしめるために父親が送り込んだものだった。自分の行動を反省した艶二郎は浮名と結婚して、その後は真っ当に生きた・・・という幕切れだ。

そしてストーリーにはつづきがあり、艶二郎はこの黒歴史を人々の教訓としてもらうために、山東京伝に頼んで本にしてもらった・・・という、ちょっとメタな設定だったことが明かされる。この入れ子構造は、おそらく『金々先生栄花夢』のオマージュ。そして艶二郎を京伝(政演)自身が演じたのも、彼の目線でこの物語が描かれたからというのが、一番の理由だったのだろうということも推察された。

それにしてもこうして実写化してみると、本当にひどい話だ(笑)。しかし今現在日本で放送・上映されている時代劇を見てみると、武士が活躍する勧善懲悪ものとか、町人が苦労しながらも最後には成功するみたいな、割と真面目に人生を生きるようなものがほとんどで、この黄表紙の世界のような明るくてデタラメなコメディは、特に最近は見ないことに気づく。

そういった世界を、せめて劇中劇の中で実現して、俳優たちに思い切り経験してもらおう・・・という親心も、実はあのパートにはあったのかもしれない。これを機に、数ある青本、黄表紙、そしてのちの時代に登場する滑稽本などが映像化される動きが出てくることを期待したい。それが時代劇のファン層を、増やす機会になるかもしれないのだから。

◇

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合で毎週日曜・夜8時から、NHKBSは夕方6時から、BSP4Kでは昼12時15分からスタート。8月10日の第30回「人まね歌麿」では、喜多川歌麿(染谷将太)がほかの作家の模写から離れて、自分の絵を追求しようとする姿と、松平定信(井上祐貴)がいよいよ政の表舞台に立とうとするところが描かれる。

文/吉永美和子

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 19時間前 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

NEW 20時間前 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 20時間前 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

NEW 2026.1.14 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 2026.1.14 10:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.13 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.9 10:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

関西の「縁起が良すぎる」手土産、新年のスタートに [PR]

2025.12.18 07:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

大阪のクリスマスディナー&ランチビュッフェ特集、ホテルで食べ放題・2025年版

2025.12.15 16:00 -

大阪クリスマスケーキ2025年、高級ホテルから百貨店まで

2025.12.1 08:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本