終電後の千里中央トンネル探検!万博と55周年記念特別ツアー密着

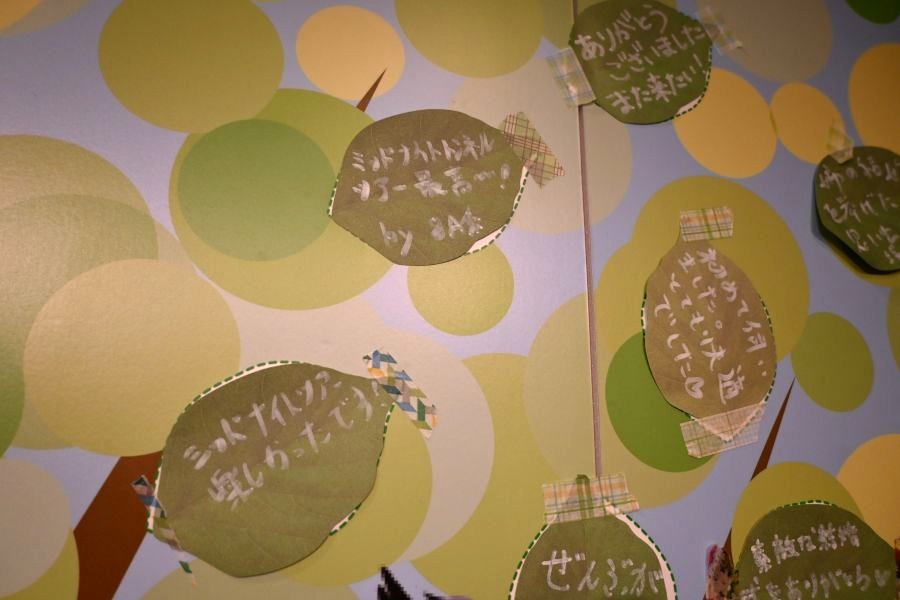

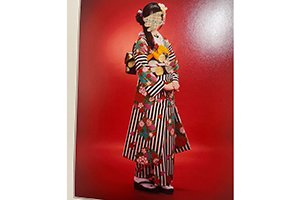

『ミッドナイトトンネルツアー』参加者で記念撮影。プロジェクトX風写真に仕上がった(5月16日/北大阪急行電鉄)

1970年の『大阪万博』開催と同時に誕生し、ともに開業55周年を迎える「北大阪急行電鉄」(豊中市)と、「千里阪急ホテル」(豊中市)がコラボレーション。1970年開業時に造られた千里中央駅のトンネルと、2024年3月、箕面萱野駅までの延伸によって新しく造られたトンネルとの接続部などを、歩いて見学することができるスペシャル企画『ミッドナイトトンネルツアー』が5月に開催された。

◆ 「いつも電車で通る線路を自分の足で歩けたら…」そんな激レアツアーは即完売

2020年の開業50周年時には「ウエディングトレイン~線路は続くよ未来へと~」と題し、貸し切り列車の中で結婚式を行う企画を実施した2社が、今回は55周年を記念して特別ツアーを企画。開業の機となった「万博」が55年の時を経て、再び大阪で『大阪・関西万博』として開催されるのを記念した「北急タイムトリッププロジェクト」と題した取り組みの一環として、再びコラボレーションすることになった。

今回の2024年の延伸で新造されたトンネル内部を、自らの足で歩くという体験、担当の伊東さん曰く「北急(北大阪急行電鉄の略称)の社員の中でも、まだ20人くらいしか足を踏み入れてはいない」そうで、一般向けツアーはもちろん初開催。そんな貴重ツアーの参加申込は、開始18分で早々に完売となった。

午前0時。「千里中央駅」改札前にツアー参加の権利を見事勝ち取った、鉄道ファンはじめ、地元大阪はもちろん、関東から遠征してきたという人も含め、好奇心旺盛な30名が続々集まってきた。

期待と緊張が入り混じる表情の参加者たちを和ませたのは、鉄道統括課・伊東さんの楽しい鉄道トーク。実際に線路内に入れるのは終電後となるので、それまで北大阪急行の歴史や過去と現在の使用車両など、ユーモアを交えたレクチャーに参加者たちは耳を傾ける。

「『大阪・関西万博』もう行った人!?」と参加者に投げかけ、解説がスタートしたのは、「北急」の歴史を語る上で欠かせない『大阪万博』について。実は、鉄道開業時には『大阪万博』へ行く人たちが利用した、約3.6キロの「会場線」なる線路があった。

万博閉幕後に閉鎖となり、今となっては幻の「万国博中央口駅」だが、乗降客数は 4148 万 1175 人にのぼったそう。8両編成2分30秒間隔の高密度で電車を運行した当時、多くの人が押し寄せた写真で紹介され、「おおお~」と驚きの声をあげたり、熱心にメモを取る参加者も。

◆ 終電後、無人となったの駅のホームにドキドキの潜入、千里中央の地下の世界とは…

そうしている間に、いよいよ千里中央駅を最終電車が出発し、ついにツアー本編スタート。無人となった改札内へ。「千里阪急ホテル⇔ミッドナイトトンネルツアー・新千里北トンネル特別区間ゆき」、そう書かれたイベントのための特製切符(自動改札非対応)を手に、ひとりひとり無人となったホームに降りていく。

ホームから線路へ降りる前には、全員にヘルメットが配られ、しっかりと装着できているか確認。とにかく安全第一。改めてトンネル内で触ってはいけないもの、踏んではいけない箇所、声を出してはいけない場所ほか、しっかりと注意事項を聞く。否が応でも、これから未知の世界に突入するドキドキ感が高まっていく。

◆ いざ線路へ降りトンネル内部へ。興奮を抑えながら、慎重に歩みを進める

そして、いよいよホームの端から階段を降り、未知の世界へ突入!ゆるくカーブした線路を一列になって歩く。電車の行き来がない深夜の線路の上を、一歩一歩、歩みを進めていくのは不思議な感覚だ。

普段はサッと一瞬で車両で通り過ぎている線路を実際に自分の足でゆっくりと歩くことで、実はさまざまな設備が設置されていることにも気づく。またそれに付着するほこりや汚れなどにも、日々の電車の行き来をリアルに感じることができる。

◆ 1970年と「現在」をつなぐポイントに到達…明かされるトンネル掘削の秘密

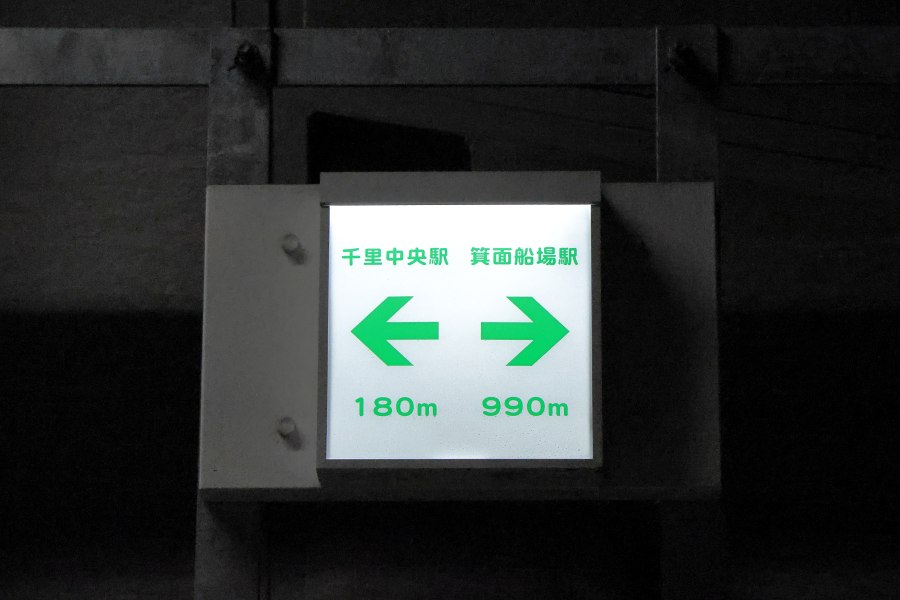

そして、このツアーの目玉となる場所に差し掛かる。1970年開業時に造られた千里中央駅のトンネルと、2024年3月、箕面萱野駅までの延伸によって新しく造られたトンネルとの接続部だ。

実は、1970年当時には、周囲に建物などは何もなかった千里中央駅界隈と、そこから50年以上が経ち、住宅や商業施設などが多数立ち並ぶ現在の千里中央界隈では、実現可能なトンネル工事の手法も異なったそう。

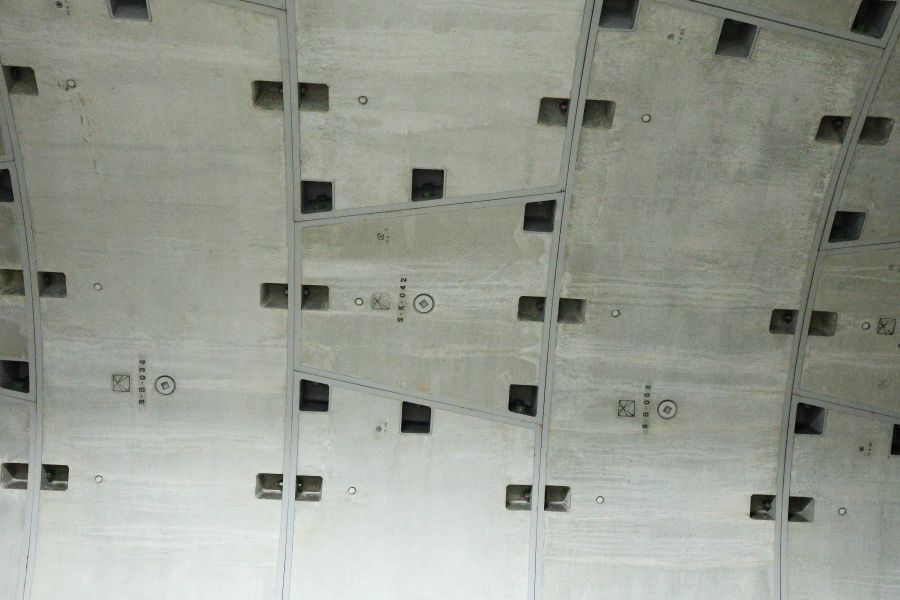

以前は、地面を直接掘削してトンネルを設置する開削工法がとられたが、2024年の延伸のために選ばれたのは、地上への影響の少ないシールドマシンによる掘削。「この直径6メートルを超える筒の部分が横に伸び縮みして、地面を圧しながら圧力で土を削ってトンネルを掘っていったんです」と木村さん。

トンネル内では「最終的に1970年に堀った四角いトンネルと、今回新たに堀った丸いトンネル、どうやって接合したかわかりますか?」「トンネル掘削のあと、最後にはめ込んだパーツはどれでしょう?」など、マニアックな質問で参加者とのコミュニケーションも楽しみながら、2つのトンネルを貫通させた手法などを解説。普段は生でみることのできないトンネルの秘密に、参加者たちは聞き入って、その後一生懸命写真を撮るなどしていた。

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 14時間前 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

NEW 15時間前 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2026.1.23 10:00 -

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.21 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.20 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

2026.1.19 11:30 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

【大阪・関西万博2025】半年間ありがとう!地元編集部が取材した人気グルメから穴場スポットまとめ

2025.10.13 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.8.22 17:00 -

大阪ビアガーデン2025年版、編集部取材のおすすめポイントも

2025.8.22 12:00 -

関西のおすすめ音楽フェス・2025年最新版

2025.7.9 09:00 -

京都・貴船&高雄のおすすめ川床、ランチからカフェまで【2025年】

2025.6.19 12:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本