「予約取れない…」万博で人気博した「住友館」閉幕後パビリオンの行方は?

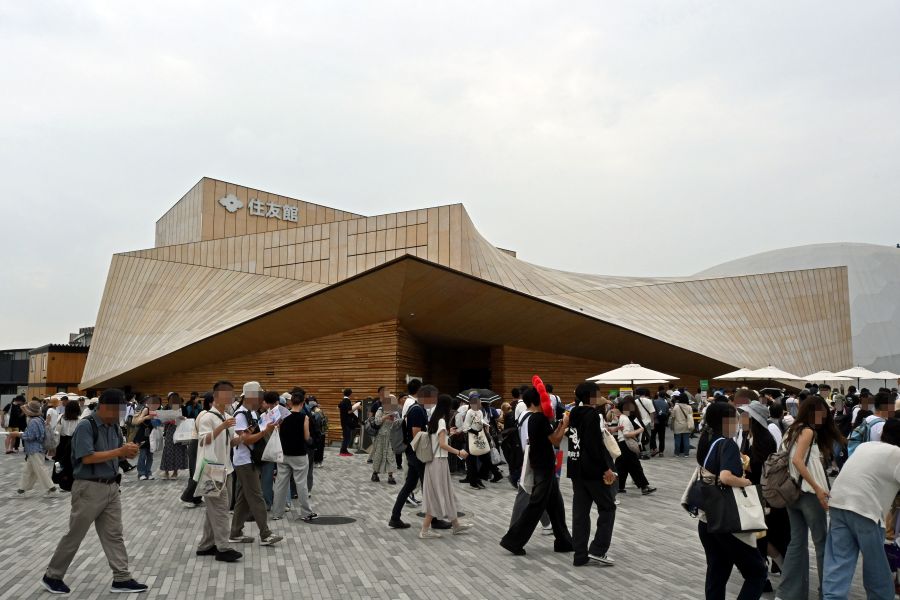

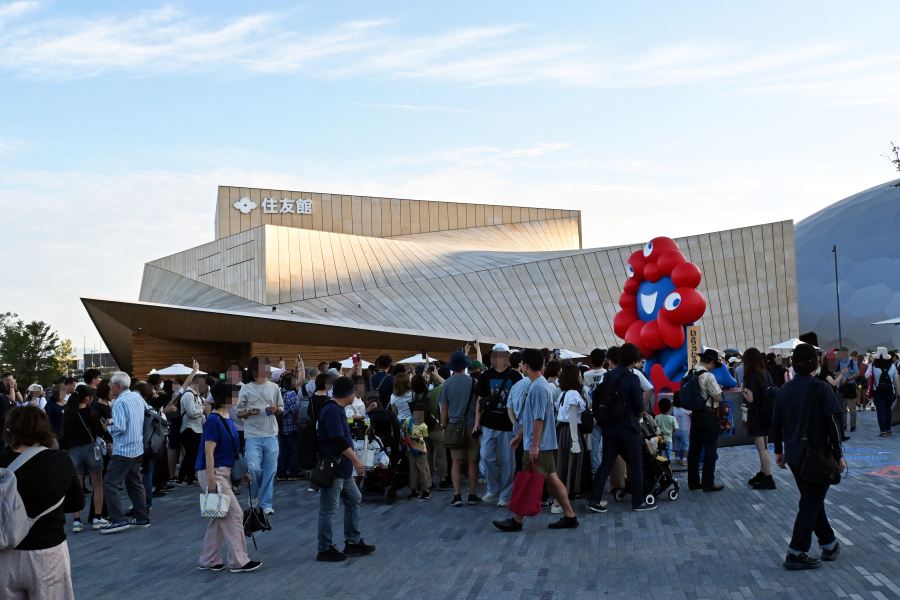

多くの来場者で賑わう「住友館」前(9月26日/大阪・関西万博)

『大阪・関西万博』が閉幕し、すでに2027年開催の『横浜花博』に期待を寄せる声も出てきている今日この頃。開催期間があらかじめ決まっている「万博」のパビリオン建築には、見ただけではわからない、さまざまな工夫が詰まっていたことをご存知だろうか?東ゲートから入ってすぐの人気パビリオン「住友館」の建築について、設計、施工に携わったスタッフらに話を聞いた。展示だけでなく、建物にもパビリオンのコンセプトに沿った数々のこだわりが隠されていて…

「何回もトライしたけど入れなかった」「予約が全然とれなかった…」という人も多く、常に予約が取りにくい人気パビリオンのひとつだった「住友館」。実際に入場した来場者たちからは、「隅々まで凝った演出」「本当に素晴らしい体験だった」「クオリティが凄かった」など、SNS上でも評価が高い。

専用のランタンを持ち、森とそこに潜む生き物たちの声を聞くインタラクティブ体験と、森を育んできた「マザーツリー」の誕生から最期までを映像とパフォーマンス、風などで見せるパフォーミングシアターのふたつの展示がメイン。子どもから大人まで楽しめる作り込んだ内容が好評だった。

◆ パビリオン建築でも森の多様な価値を表現…それにつながる背景とは?

実は、森の多様な価値を伝えるテーマ「さぁ、森からはじまる未来へ」は、パビリオン建築でも表現されていた。なだらかな傾斜屋根のデザインは、住友グループ発展の地「別子銅山」(愛媛県新居浜市)の嶺が連なる山々の景色がイメージだ。

現在は緑いっぱいのこの山だが、明治期には銅山採掘により荒廃していた。同社はその山を再生するために植林してきた歴史があり、そこから化学や林業などもうまれ、グループ企業に発展した。

基本設計をおこなった日建設計の白井尚太郎さんは、「住友グループの起源である、住友の山の木を使って何かできないかと発想したのですが、1本1本植樹してきた歴史をもつグループだからこそ、木をたくさん使うのは違うと思い、木を大切に使う方向で考えました」と話す。

その考えから、木をできるだけ無駄なく使うために、ヒノキを大根の桂剥きのように薄く削いでから重ねて合板をつくることにした。この方法なら、長方形の材が取りやすく捨てる部分が少なくすむ。さらに天井高の異なるふたつの展示スペースをつなぐために、合板を少しずつずらして曲面をつくる方法を採用。ちなみに、桂剥きしたヒノキの芯棒も、捨てることなくベンチに利用されていた。

施工を担当した三井住友建設・住友林業特別共同企業体の作業所所長・知浦豊さんは、「やったことがない仕上げ形状だったので、最初は本当にできるのかな?と思いました。本施工に先立ち、敷地外に借りたヤードでひさし部分を原寸でつくる試験施工を行いノウハウを得ました。合板を受ける鉄骨は角度を少しずつねじっていて、向きも角度も異なる何千パーツにもなる鉄骨を組み立てました。そこに真っ直ぐな9ミリの厚さの合板を押し付けながら鉄骨に留め付けてカーブを作っています」と話し、難しい作業だったと打ち明ける。

屋根を形成するヒノキの表面は、防腐剤を塗るだけに。白井さんは、「半年という期間限定のパビリオンですので、ずっと保ち続けられるような性能にするか、半年の性能にするかを判断することも、パビリオン設計の難しいところです。今回は必要以上のことはする必要はないと判断して、半年もつ最低限の仕上げにしたので、表面の変化も楽しめます」と話す。実際に開幕当初よりも、閉幕に近づきどんどん建物は白っぽくなっていった。

さらに入り口周りの様々な厚さの板が横ラインにはしるデザイン部分の木材は、1970年の『大阪万博』が開催された55年前に植樹した杉の木が使われている。つまり以前の万博から続く森の物語が、建物で紡がれていたのだ。

そして会期中に約1万人が参加した「植樹体験」で植えられた苗木が、また住友の森をつくる。今回の「住友館」の建築には、ヒノキと杉をあわせて1000本の木が使われているが、今後10000本の植樹がされる予定とのこと。その木が、未来にまたどこかで利用されるかもしれない。伐採や植樹を計画的におこなうことは、森を育てる林業の基本だ。

「リユース、リサイクルなど言われていますけど、住友館はもっと視野を広げた大きな時間軸。つまり、この木がまた森に帰って循環していくことを考えています」と白井さん。

◆ 気になる閉幕後の住友館の行方は…?

「住友館」は敷地渡し方式の「タイプA」パビリオンになり、万博閉幕後は建造物を撤去し、更地に戻さなくてはならない。閉幕後はすべて解体されて、鉄骨はスクラップとして再生鋼材等に戻し、木材はチップにしてバイオマス燃料や、リサイクルペーパー・バイオエタノール燃料に姿を変えるなど、3R(リデュース、リユース、リサイクル)のルールに沿って、処理することになっている。

一部、モニュメントをつくったり、博物館でのレガシー展示なども考えているが、「経済合理性に従って処分することが、一番世の中のためになると考えている」と、住友館・副館長の寺島英之さん。

「閉会後に再利用できない木の量をできるだけ減らするために、合板を薄く作りました。リユースリサイクルの考え方はいろいろあると思っていて、我々としてはなるべく材料を減らして、環境負荷を最小限にしようということを目指してきました」と白井さんも続ける。

寺島さんは、「万博に協力することは決まっていましたが、住友グループ19社の全会一致でパビリオン出展を決めた理由は、住友グループを知ってもらいたい、SDGsという言葉がない頃から森の再生・循環に取り組んできた事業精神を知ってほしい、そして次世代に繋いでほしい。大阪・関西万博なので、関西ゆかりの住友グループとして貢献したい、恩返ししたいということがありました」とし、その想いが今回の住友館の展示と建築につながったとパビリオンに込められた想いを語った。

今後、住友グループは、住友館の建材の再活用や、展示物について、「生きた遺産」としてのレガシー化に向けた取り組みを進め、詳細を随時発表するとしている。

取材・文・写真/太田浩子

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.16 12:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

NEW 2026.1.16 11:30 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 10:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.13 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.9 10:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

大阪のクリスマスディナー&ランチビュッフェ特集、ホテルで食べ放題・2025年版

2025.12.15 16:00 -

大阪クリスマスケーキ2025年、高級ホテルから百貨店まで

2025.12.1 08:00 -

京都クリスマスケーキまとめ2025年、百貨店から高級ホテルまで

2025.12.1 07:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本