暴動を「ケンカ」に、重三郎の気づきとトーク力【べらぼう】

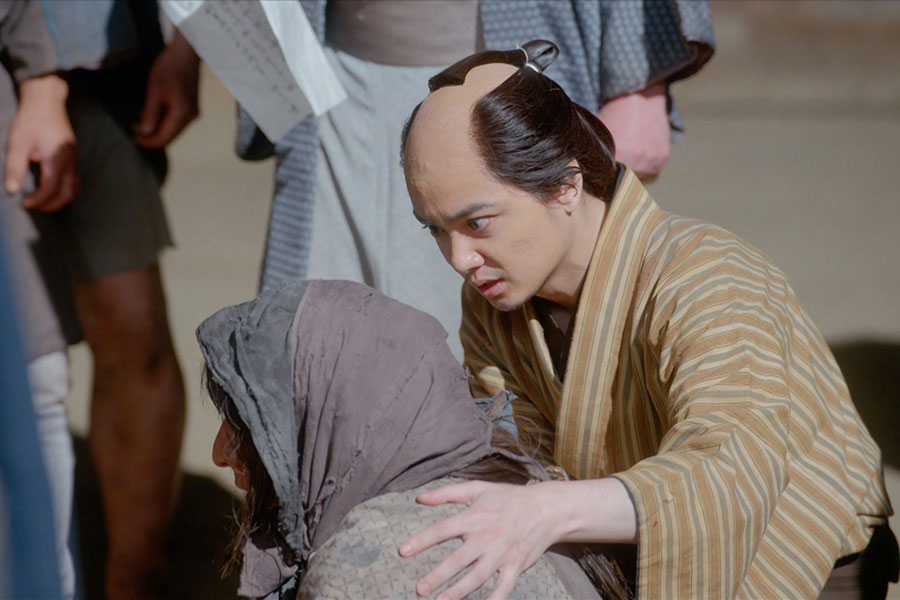

『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第32回より。幟を持って打ちこわしに参加する重三郎(横浜流星)(C)NHK

横浜流星主演で、数多くの浮世絵や小説を世に送り出したメディア王・蔦屋重三郎の、波乱万丈の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK)。8月24日の第32回「新之助の義」では、重三郎の働きかけも虚しく「天明の打ちこわし」待ったなしの状態に。暴動を止めることはできなければ、最小限のダメージに留める方向で動くという、重三郎の切り替え力のすごさにうなる回となった。

■ 止められない「打ちこわし」蔦重は…第32回あらすじ

お救い米の配給が停止されたり、米の値段が下がらないことで、庶民の間で田沼意次(渡辺謙)の政への不満が最高潮となっていた。重三郎は意次の側近・三浦庄司(原田泰造)から、必ずお救い米を出すという「読売」を摺るよう依頼され、蔦屋の責任で配布するが、お救い米は届かなかった。重三郎と親しかった小田新之助(井之脇海)は、おふく(小野花梨)と子どもは「世」に殺されたと悟り、世を正すための打ちこわしを決意する。

新之助との縁を結んだ平賀源内(安田顕)の「我が心のままに生きる」という言葉を思い出した重三郎は、新之助の長屋を再訪。自分たちの心を伝える幟を作る布を提供する代わりに、誰一人死ぬことも捕まることもない、江戸っ子らしい打ちこわしをするという交換条件を出した。つまり盗みや殺しをしなければ、「ケンカ」として処理されると理解した新之助たちは、自分たちの思いを書いた幟を作り、米屋の前に立ちはだかった・・・。

■ 歴史は繰り返す…江戸時代の「デマの怖さ」

「歴史は繰り返す」とはよく言われる言葉だけど、こと『べらぼう』に関しては、あまりにも今の世情と重なっていて、脚本・森下佳子の予言書じゃないか・・・とまで言われている。これまでは米騒動の方に焦点が当てられていたが、ここに来てもう一つ今と重なったのが「デマの怖さ」だ。

一人ないしは少数の人の嘘や憶測が、SNSなどを通じて大きく拡散し、それがさも「真実」や「世間の声」として認知されてしまう怖さは、特に最近の選挙結果などで実感している人も多いだろう。

歴史に残るほど大規模な市民蜂起だった「天明の打ちこわし」。現在の大阪のなんばエリアからはじまり、次第に全国に広がった打ちこわしの波は、約半月後に江戸に到達した。この当時実際に「米がなければ犬を食えばいいと役人に言われた」とか「お上が推進する大豆食は脚気になる」などの流言飛語が急速に広まり、市民たちの疑心暗鬼が高まったことで、5月20日に大規模な打ちこわしが勃発した・・・となっている。

■ 一橋治済劇団が大衆を扇動、一気に炎上へ

そこで『べらぼう』では、この打ちこわしもまた、田沼意次を追い落とす最終手段として、一橋治済(生田斗真)が仕掛けた罠だったという解釈に。この時代に起こった凶事、自然災害以外は全部治済のせいにされているのは笑ってしまうほどだけど、配下の丈右衛門だった男(矢野聖人)の「奉行がこんなことを言っていた」という嘘が、怒りを燻らせた大衆の着火剤となり、打ちこわしの機運を一気に燃え広がらせた。

そして時代劇という形で客体化されてはいるものの、2025年を生きる私たちも今、まさに同じような踊らされ方をしているのだと、見せつけられるような心地だった。

世間の大半の人々は、田沼様など見たことも会ったこともなく、重三郎が純粋に人のことを思いやれる人間だということも知らない。彼を「日本橋に大店を構える特権階級」としか認識していない庶民から見たら、重三郎はどう見ても田沼に賄賂を送って成り上がった、田沼派の商人だ。しかも重三郎は「世を明るくしたい」という気持ちは強いけど、吉原の女郎への搾取の実体や庶民の貧富の差など、組織や社会の構造の欠陥自体を正そうという気持ちは希薄なので、その辺りでも庶民の怒りを鎮める説得力に欠けた。

それゆえ妻子の死をきっかけに、世の構造を正すという使命に目覚めた新之助とは、どうしても道が違ってくるのは必然だし、普通ならそれたままで終わることになっただろう。が! 重三郎はやっぱり並外れたひらめきの人。新之助のこの覚悟は、源内が唱えた「我儘に生きることは、自由に生きるということ」だと瞬時に理解し、自分にできる形での最大限のサポートを、即座に実行したのだ。

■ 「ケンカ」ならOK、蔦重が幟作りをサポート

そこで重三郎が皆に提案したのが、打ちこわしがギリギリ犯罪扱いにはならない、あくまでも「米屋とのケンカ」止まりとなるためのルール作り。ここで自分を敵視する長屋の人々を、あれやこれやで言いくるめてしまうトーク力、さすが吉原の太鼓持ちや本のセールスで鍛えまくっただけのことはある。打ちこわしは止められなかったけど、どうせやってしまうのなら、せめて世の中を明るくするようなものにしましょう・・・という、見事な切り替えだ。

しかもそのルールを幟にして明文化することで、全員に自分たちの大義を思い出させ、無法化をセーブするという方法まで授けた。そしてこの「幟を掲げる」という方法、デモの時のプラカードと役割はまったく同じなので、SNSでは「プラカードまで蔦重の発明なの?」という声が上がっていた。

実際の打ちこわしでも、いろんな主張が書かれた幟が上がっていたそうだが、本物の重三郎もそれに一枚噛んでいたのではと・・・と想像すると、少なからずワクワクしてしまうではないか。

そしてどうやら重三郎、旗持ちという形でこの打ちこわしに立ち会うようだ。さらに次回予告によると、田沼意次の起死回生の策に助言を与えるみたいだけど、気になるのが「打ちこわしで死人が出た」という一言。この打ちこわしで死罪になった人は皆無だが、死者が出たかどうかは記録されていない。

となると、どうやら重三郎以外の一般市民キャラの誰かが、退場ということになりそうだが・・・今や出てくるだけで不吉な予感しかない丈右衛門(仮)に、早々に退場して欲しいと願ってるのは、きっと筆者だけではないはずだ。

◇

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合で毎週日曜・夜8時から、NHKBSは夕方6時から、BSP4Kでは昼12時15分からスタート。8月31日の第33回「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」では、打ちこわしがはじまって米屋が次々と襲撃されるなか、重三郎が田沼意次にある秘策を提案するところが描かれる。

文/吉永美和子

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

京都アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

NEW 2026.1.16 12:00 -

大阪・関西ランチビュッフェ2026年版、ホテルの食べ放題を満喫

NEW 2026.1.16 11:30 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2026年版、ホテルで食べ放題

NEW 2026.1.16 11:30 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 14:00 -

最大3600円もお得!大阪兵庫ホテルグルメ「食べ放題」[PR]

2026.1.14 11:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2026年版

2026.1.14 10:00 -

大阪アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.13 11:00 -

神戸アフタヌーンティー2026年最新版、編集部取材のおすすめポイントも

2026.1.9 10:00 -

2026年のお年玉、豪華プレゼントを大放出!

2026.1.1 00:00 -

関西でここでしか買えない、百貨店の手土産まとめ

2025.12.30 12:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2026年上半期の運勢は?

2025.12.26 00:00 -

サントリー「プレモル」が紺色に!? その狙いとは[PR]

2025.12.25 18:30 -

【お笑い芸人】インタビューまとめ【2025年】

2025.12.25 12:15 -

Osaka Pointでおいしくたのしく大阪めぐり[PR]

2025.12.23 18:30 -

現地取材で発見!知らなかった宇治の魅力【2025年最新版】

2025.12.20 19:00 -

話題の宇治・小倉エリアでハシゴ酒してみた[PR]

2025.12.19 19:00 -

「初めてスナック行くなら宮崎」ってほんま?現地へ![PR]

2025.12.17 20:00 -

大阪のクリスマスディナー&ランチビュッフェ特集、ホテルで食べ放題・2025年版

2025.12.15 16:00 -

大阪クリスマスケーキ2025年、高級ホテルから百貨店まで

2025.12.1 08:00 -

京都クリスマスケーキまとめ2025年、百貨店から高級ホテルまで

2025.12.1 07:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

人気記事ランキング

人気記事ランキング

写真ランキング

写真ランキング

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本